2018年3月25日

高田不白会支部研究会

亀山穂雪(高田不白会)

上越市の保存建築物である旧師団長官舎において「唐物点」の研究会が開かれました。亭主、半東、お客様の役に別れ、後座の席入から退席までを披露した後、出席者で意見を出し合いました。私は亭主をさせてただきました。滞りなく終えたつもりでしたが、思い起こすと点前に気をとられ、お客様へ心を尽くす事をしていませんでした。

普段の生活では時短、簡単、便利などという言葉が飛び交い、自分本位で相手を思いやる気持ちを忘れがちです。茶の湯は自分をリセットするに必要な私の生活の一部です。日々何を考え、何に感動するのか、アンテナを張って知識も増やしていきたいと思います。

2018年3月18日

八女不白会研究会

家元招請研究会

森 宗絹(八女不白会)

家元ご持参の茶入は、盆点の相伝式で使用されるという銘「霜夜」。その茶入を用いての家元亭主によるお席でした。席入り、挨拶、炭点前、八寸に一献。おいしい料理とお酒でした。中立の後、席入り。家元の、茶入に向き合う真摯なお姿、盆に清めた茶入を置かれた時、思わずほっと息をついていました。

濃茶を練られているとき、目を閉じていると、お湯の煮える音、チーとかすかな釜鳴りの音、五十人の会員の視線さえ忘れるような時間。熱い濃茶をたっぷりといただき、本当に至福の時間でございました。家元のお言葉、「おいしくお茶を飲んでいただくための、料理とお酒、お道具と楽しい会話」。まさしく今回はこのことを実感致しました。

2018年3月10日

雛の茶事

(新潟不白会)

亭主を務めて

木山宗真三月の雛の茶事で初めて亭主を務めました。

事前の準備から始まり、当日の段取りや水屋の仕度、大勢のお客様を前にしての挨拶など、日頃のお稽古の成果を問われているようで、緊張しました。

緊張で会話もままならない亭主にお客様は優しい言葉をかけていただき、気持ちを奮い立たせ最後まで務めを果たすことができました。亭主、裏方ともに皆で一つの場を作りあげることの楽しさを感じました。

また、今回のお茶事ではお道具組みもお料理も先生に用意していただきましたが、どれも桃の節句を彩る春満載のものでした。見た目にも華やかなちらし寿司や熱々のはまぐりのお椀など、お相伴にあずかりましたが、とても心温まるお料理ばかりで、張りつめていた気持ちもほころびました。後座では気持ちも新たにお茶を差し上げることに集中できました。これまでのお稽古でも承知していたことですが、あらためて大勢の支えがあってお茶は成り立っているのだと実感しました。

やっとスタートラインに立ったところですが、これからも焦らずに先を目指し、楽しみながら一歩ずつ進んでいきたいと思います。

やっとスタートラインに立ったところですが、これからも焦らずに先を目指し、楽しみながら一歩ずつ進んでいきたいと思います。半東を務めて

中村宗由この度の雛のお茶事で半東のお役をいただきました。前日の準備の折、先生から掛け軸の歌の読み方を教えていただき、初めてその意味が判りました。

平素のお稽古でもすばらしいお道具や掛け軸に触れる機会をふんだんに与えていただきながら、自ら求める姿勢が足りなかった事を痛感しました。当日も勉強不足を痛感する場面も少なくありませんでしたが、皆様に支えていただき貴重な勉強をさせていただくことができました。これからは自ら学んでいきたいと強く心に思いました。

2018年3月9日

家元教場研究会レポート(6)

課題ー古典(相伝物) 第一回 唐物(盆点)

土田宗春(金A:新潟不白会)

私は半東の役をいただき、一つでも吸収したいという気持ちで参加しました。お道具によっての立ち振る舞い、流れにそっての立ち居降るまい、流れにそってのスピード、確かに頭ではわかっていましたし実践もしてきましたが、さらに繊細に且つ大胆に動くところは動き、大事な所は全神経を集中し亭主の手となり足となり、目立たないように動く、そして静止。難しかったですが、得た物が沢山ありました。

本当の良い物をガラス越しではなく、目の前でさわられるくらいの距離で見られる、これも大きな収穫だったと思います。

2018年3月6日

家元教場研究会レポート(5)

課題ー古典(相伝物) 第一回 唐物(盆点)

武井宗房(火A:東京不白会)

次客を引き受けました。炭点前では、炭の様子が教本の組方と違うことに気付きました。午後の濃茶の時間に釜の煮えが来るように下火の使い方の工夫を直接見ることができました。茶入も時代のある物で、その時代の所有者の方々の茶入に対する思い入れを感じられる仕服だったり、その時代背景を感じられる仕服だったり、その時々の方々の思いを想像することができて、とても楽しい時間でした。これからも研究会で一つでも多くの事柄を身に付けて行きたいと思いました。

家元教場研究会 - 古典(相伝物)

田中優雪(火A:東京不白会)

第一回目の研究会で私は半東を担当しました。事前に書物を見ながらのシュミレーションはしましたが、いざ本番となると自分がどういう状況にあるのか、今何をするべきか、頭の中は真っ白になって体も動かないという結果でした。家元教場での研究会には長く居参加させていただいておりますが、まだ身に付いていないということを再認識致しました。今回お茶入を箱から取り出すところからの行程を興味深く拝見しました。美術館などで至福と挽き家が並べてある様子をガラス越しに来る機会はありますが、実際に目の前で展開されていくのを見る事ができました。これから茶入の展示を完勝する機会があれば、このときのことを思いながら今までとは違う目で見ることができると思います。

今年のテーマ「相伝物」、私の日常ではほぼ起こりえない状況での茶事となります。例えば「貴人」という立場の方にお目に掛かる機会はありえません。私が属している社会において目上の立場にある「会社」の上司に、相伝物の書物にあるような「貴人」として対することはできません。

ある時、春日大社の権宮司をつとめられた方のお話を聞く機会がありました。その方は過去に事情があって執り行われなくなってしまった儀式を復活するための研究もされた方でした。

ある時、春日大社の権宮司をつとめられた方のお話を聞く機会がありました。その方は過去に事情があって執り行われなくなってしまった儀式を復活するための研究もされた方でした。神社で行われる儀式は神様への気持ち、心を表すための形式である。心を相手に見せるということは容易にできることではない。だからまず形式にあてまへて体を動かす事で目に見えるものとして表すのだ。また儀式という物は心を校正に残す為のタイムカプセルのようなものだと。頭で考えてから動くのではなく、まず形式通りに体を動かすうちにそこに込められた心を知ることになるということ。

このお話を伺って、自分は形式に気を取られるばかりで心まで思いが至っていないと改めて感じました。残り三回の研究会でその中の心の一部でもつかみたいと思います。

2018年1月17日

本廣寺で初の初釜

瀬古伸廣(新宮同好会)

一月十七日家元を新宮にお迎えし、昨年五月新宮同好会が発足して以来始めての初釜を、流祖不白ゆかりの本廣寺さんで行いました。

一月十七日家元を新宮にお迎えし、昨年五月新宮同好会が発足して以来始めての初釜を、流祖不白ゆかりの本廣寺さんで行いました。当日は男性六名女性四名の会員全員が集合し、家元のご指導の下、楽しい一時を過ごしました。会員一同、本年もやる気満々です。

2018年1月13日

新春を寿ぎ、華やかに

伊達宗廣(仙台同好会)

一月十三日、仙台同好会の初釜は、正月のお飾りも青々として、新春の香り漂う仙台の古刹国分尼寺(小枝宗誠師の自坊)の茶室逢庵にて開催されました。

一月十三日、仙台同好会の初釜は、正月のお飾りも青々として、新春の香り漂う仙台の古刹国分尼寺(小枝宗誠師の自坊)の茶室逢庵にて開催されました。今年のお席は濃茶席、薄茶席、水屋の準備と国分尼寺様のご厚意により滞りなく用意することができました。

床には白隠禅師の一富士二鷹三茄子のお軸、三宝飾りは三丸炭の水引結び、そして本年は戌年ということで仙台堤焼きの犬の焼物が置かれ、華やかにして凛とした床を作ることができました。

本年は家元、雲鶴先生お二人をお迎えしての初釜をすることができ、仙台同好会といたしまして大変恐縮しております。私達としての喜びは最高でございました。

2017年12月10日

相伝式を迎えて

神農宗史(長野不白会)

風もなく穏やかな青天に恵まれた十二月十日、緊張と高揚感をたずさえ相伝式に臨みました。

風もなく穏やかな青天に恵まれた十二月十日、緊張と高揚感をたずさえ相伝式に臨みました。家元邸の庭の色鮮やかな落葉に心癒されつつも、背筋がピンと伸びる緊張感を感じながらご相伝が行われる広間へ。はじめて家元にお会いしお点前を拝見させていただきましたが、いっさいの無駄のない流れるような優雅な所作、お点前に引き込まれ、時が経つのも忘れ見入り感服いたしました。

またこの日のために選んでくださった素晴らしいお道具の数々。代々大切に受け継がれてきたものが時を経て今、眼前にあるご縁に感謝の思いで一杯でした。

今回私は、先生方が弟子の晴れ姿を温かく見守る光景を目の当たりにし、これが相伝、こうして文化は受け継がれていくのだと実感いたしました。

家元もおっしゃっていたように、先生の激励がなければここまで来ることはできず、この景色を見る事はできませんでした。李先生をはじめ、同社中の皆様に感謝するとともに、これからも精進して参りたいと思います。

2017年12月1日

体操十種は素晴らしい

白井宗節(福島不白会)

ここ数年食べても太れないので、かかりつけのクリニックに相談、大きな病院で精密検査を受ける紹介状をお願いしました。七月の検査の結果、胃癌と肝臓癌が見つかりました。八月中旬に胃癌を内視鏡で除去、術後は重湯からお粥の食事でしたが一週間で退院しました。筋力の衰えが体力に響きました。

一カ月体力増強に努めて十月中旬に肝臓癌の開腹手術で癌部分を摘出しました。ここで手足のグーパー運動はじめ家元研究会で実施した顔面、手足のツボ押しをベッドの上で行い、術後三日目からのリハビリでは、身体のバランスを取り戻す体操十種の一部を行いました。

手術後十日で退院しましたが、自宅に戻った日から横になることもなく、日常の生活に戻る事ができました。体力が衰えてない状態での手術と、術後の筋力維持の体操で回復は驚くほど早く体操十種の効果にびっくりしています。幸い胃癌も肝臓癌も初期で完全に取り除くことができました。術後の放射線照射も抗がん剤投与も必要ありませんでした。十二月白河茶道連盟の月釜担当には、名心庵筆の「無事」を掛け、年の瀬を迎えることの喜びをお客様と共有したいと思っています。

2017年11月18日

趣のあるお宅での素晴らしいおもてなし

家元教場研究会「自宅の茶」

山口香雪(東京不白会)

海にほど近い静かな住宅街の茅葺きのお宅、ここが江守雅雪先生のお住まいでした。

海にほど近い静かな住宅街の茅葺きのお宅、ここが江守雅雪先生のお住まいでした。大正時代から使われている応接間で香煎茶をいただいてから、花外亭のお茶室で、江守先生の和韻点ての茶をいただきました。お茶碗は井戸脇、中国白磁、どちらも手中にすっと収まる、やさしく、趣と品格のあるお茶碗でした。点心をいただくダイニングに続く廊下には、緋色地の更紗が腰壁のように取り巻いていて、オフホワイトの壁やダークブラウンの柱とも調和し、和の世界と洋の世界をつなぐ空間と思えました。

お料理は祥瑞の銘々皿に玉子を焼いたもの、アボガドやクリームチーズで半円に象られたテリーヌ等、色鮮やかな品々が盛り付けられていました。椎茸の胡麻和えが割り山椒の器に、お椀は鶏のつくねのおすまし、お寿司は旅先で求められたという綺麗な飾り皿に盛られていました。江守先生お手作りの梅酒の古酒も添えられていました。先生は大らかなご様子で、お若い頃のエピソードなど冗談交じりに楽しくお話しくださり、素敵なお人柄が感じられました。移築された大正時代の料亭の四畳半のお茶室。奥行きのある立派なお床に、宗匠の「喫茶往来」が掛けられ、古銅耳付の花入にズイナの照葉、妙蓮寺椿。青磁の水指の由来など聞きながらたっぷりとお茶をいただきました。お茶碗は乾山の半筒と、お義父様手作りの黄瀬戸でした。最後に応接間にて楽しいお話を伺いながら、江守先生やご相客の皆様との出合いの機会をいただいたことに感謝しつつ帰路につきました。

2017年11月12日

ドイツで「茶の湯入門」

野尻明子(ドイツ在住)

ドイツ在住の野尻明子さんの、お稽古の様子、いただいたメールと写真で紹介します。

十一月十二日と十九日の日曜日に、私の日本語初心者コースの生徒の人達(ドイツ人、イタリア人、中国人、メキシコ人)の希望により、「茶の湯入門」を我が家の居間で催しました。皆和食ファンで、新鮮な抹茶と栗きんとん(フランスの栗と南アメリカ産の白豆とドイツの砂糖で作りました。大きさもドイツ版です。)をとても喜んで味わってくれました。

2017年11月5日

新潟茶会

伊藤宗翠(新潟不白会)

十一月五日北方文化博物館沢海本館において、第六十五回新潟茶会が開催されました。新潟不白会は、大呂庵において薄茶席を中尾宗禮先生がお持ちになりました。私もお手伝いさせていただきました。

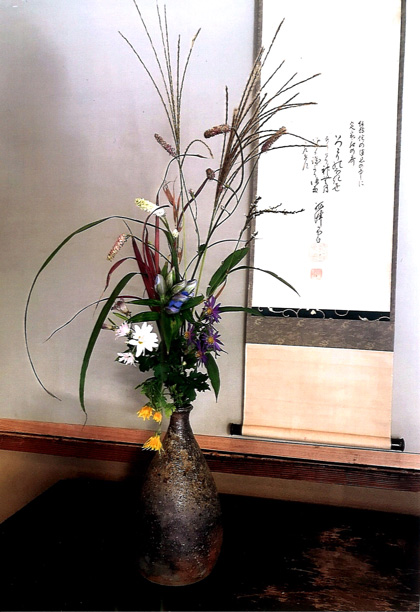

最近は天候が急変し、前日の準備は凄い嵐でしたが、当日は青天に恵まれ安堵いたしました。立礼席でお床は、流祖不白筆「時雨画賛」、花入は「丹波らっきょう形」で残花十一種類が入り、香合は銘が「柚」駒沢春斎造、お客様は三百名で素晴らしいお道具にいつまでも名残惜しそうに見入っていらっしゃいました。

私はお客様に一時を愉しんでいただきたいと重い、お正客をお願いしたり、お点前をしたりと何役もさせていただきましたが、お客様から素晴らしいお席でした、お茶が美味しかったです、という言葉が耳に入ってきて、安心いたしました。お社中全員で協力しあってお客様をお迎えできたことで、お茶会が終わった後も疲れを感じる事なく、楽しい余韻のまま帰途に着くことができました。

2017年10月7日

家元の色紙を掲げて一席

福士宗久(岩手不白会)

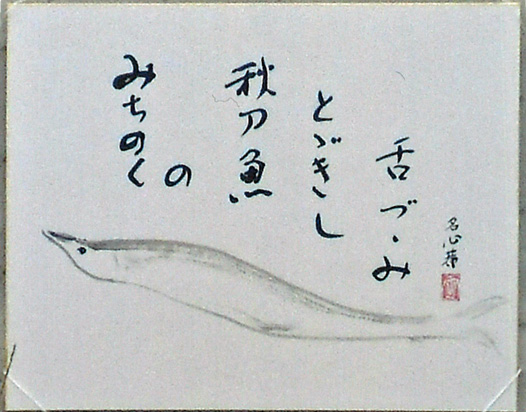

「みちのくの 秋刀魚とどきし 舌づつみ」

「みちのくの 秋刀魚とどきし 舌づつみ」家元からいただいた我が家の宝です。

十月七日、盛岡市の上田公民館まつりで立礼席を持つ機会があり、掛けさせて頂きました。当日は肌寒く雨模様でしたが公民館を利用しているお年寄りのご夫婦や子供連れのお母さんなど大勢が訪れ、栗しぼりのお菓子と暖かい抹茶を召し上がっていただきました。

中には、抹茶がこんなにおいしいとは知りませんでした。お代わりできますか、と尋ね、おいしそうにいただくおじいさんもいました。

今年は秋刀魚が不漁で水揚げされても細身が多く、家元が描かれた秋刀魚は脂が充分にのって美味しそうなので、お客様には目で秋刀魚を、舌で八女の抹茶を味わっていただくことができました。

迎える私達は同期の仲間、阿吽の呼吸で足りないところは笑顔と声を掛け合い、一期一会の茶席を務めました。終えてみて、このような茶席は初めてだったがとても楽しかったと話されたお年寄りの言葉が嬉しかったです。

2017年10月1日

実践「自宅の茶」

家元招請研究会

嶋本ふみ枝(熊谷不白会)

爽やかな秋晴れの佳き日、お客様にはるばる籠原までおいでいただきました。家元に「どうぞご主人もご一緒に」とお声がけいただき、お言葉に甘えて、一献茶事に初座からお相伴させていただきました。家元には明るく和やかな雰囲気を作っていただき、気持ちが和み、平常心でお濃茶を点てることができました。数カ月前から庭の草取り、茶室の片付け設え、一献のメニュー、器選び等々、苦労と思っていたことが、ある時私の中で、楽しみに変わっていったように感じます。これを機に「自宅の茶」を是非実践していきたいと思いました。

爽やかな秋晴れの佳き日、お客様にはるばる籠原までおいでいただきました。家元に「どうぞご主人もご一緒に」とお声がけいただき、お言葉に甘えて、一献茶事に初座からお相伴させていただきました。家元には明るく和やかな雰囲気を作っていただき、気持ちが和み、平常心でお濃茶を点てることができました。数カ月前から庭の草取り、茶室の片付け設え、一献のメニュー、器選び等々、苦労と思っていたことが、ある時私の中で、楽しみに変わっていったように感じます。これを機に「自宅の茶」を是非実践していきたいと思いました。〈主人からのお礼の言葉〉

「お茶」とは、礼儀、形式美を重んじ、サヤサヤと竹林を渡る風、チンチンと鳴る湯の音に耳を澄まし、静謐なひと時を過ごし、心を磨くもの。従って自分とは遠い世界、というのが私の考えでしたが、毎晩毎晩寝床でお茶の本を読み、作法を繰り返している家内を見ていると、家庭平和の為にもこれは協力しないわけにはいかないと思い、当日は力不足ながら、家元にご挨拶させていただきました。家元には気さくに対応いただき、不躾ながらお茶を飲む作法をお尋ねしたところ、「お茶碗を両手で大切にいただき、ゆっくり味わいながら飲むこと」とお教えいただきました。このお言葉を今後の私のお茶に対する心構えとし、家内と共にお茶の道を楽しみたいと思います。

2017年9月18日

「自宅の茶」で思いますこと

家元招請研究会

田代宗代(新潟不白会)

研究会二日目、敬老の日「自宅の茶」の実践です。

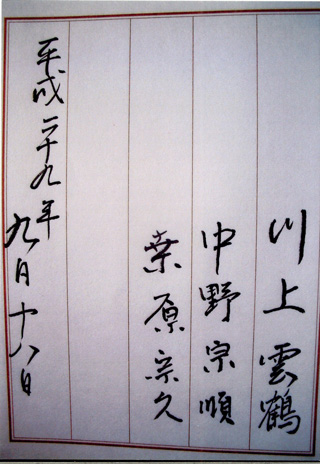

研究会二日目、敬老の日「自宅の茶」の実践です。雲鶴先生、中野先生、桒原先生が我が家へお越し下さいました。お待ち合いにご案内し、頃合いを見て、座掃きを持ち爪先に力を入れ、お迎え付けにあがりました。

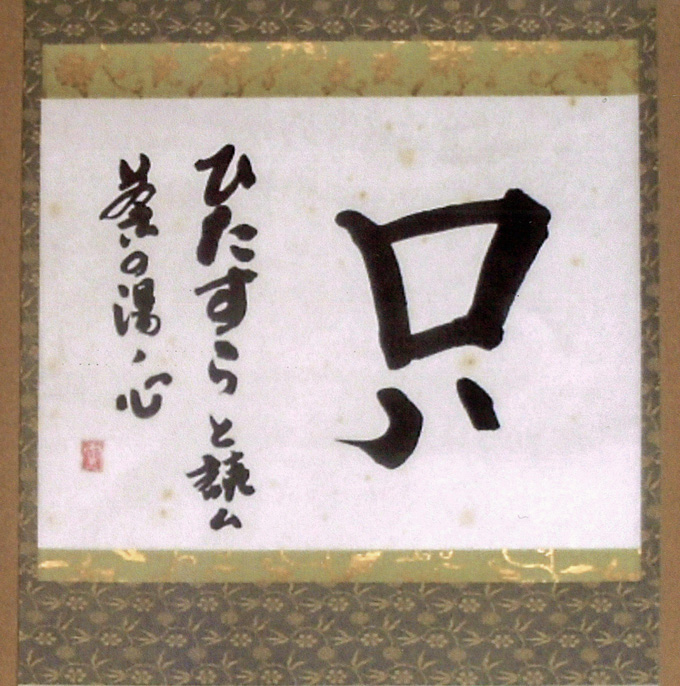

掛物は、お家元の「只」を掛けました。道具組は、長板二つ置き、八寸の後、炭点前です。とめ炭を入れる頃「パチパチ」と音がして

ほっと致しました。中立の後、濃茶、薄茶と進めてまいりました。

ほっと致しました。中立の後、濃茶、薄茶と進めてまいりました。お点前の最中に、雲鶴先生の会話のご様子、立ち居振る舞いに、心奪われました。沢山のお手本をお示しいただき、心に深く刻みました次第です。お客様方のご配慮にもお助けいただきました。

思い描いた万分の一も、おもてなしが叶いませんでしたが、家元の「自宅の茶」のご指導で、このような機会をいただき、今までの自分のあり方を振り返ることが出来たように思います。お客様に美味しい一碗を差し上げられますよう、心を込め只ひたすら精進してまいります。

2017年9月13日

良寛さんをテーマに一期一会の交流

家元招請研究会「自宅の茶」

宮迫宗勇(新潟不白会)

当日は、朝から雨模様でしたが、幸いお客様が自宅へ到着され席入り十分前くらいからすっかり雨も上がり、露地へ下水を打つ必要もないくらいすがすがしいスタートができました。また県外からお出で頂いた方々に、少しでも新潟を感じていただきたく慈愛と清貧に生きた、越後が生んだ良寛さんをテーマに寄付、床、そしてお菓子を工夫してみました。私事ですが、庭の紅葉の木に数日前から野鳩が巣を作り二個の卵を産み、親鳥が懸命に卵を温めている姿を皆でそっと覗き見ることができました。正に啐啄。翌日にはかわいい二羽の雛が元気よく誕生しました。

遠方よりお出でいただきました皆様とは、普段家元の教場でご挨拶を交わす程度でしたが「自宅の茶」を通じてこのような和やかな一期一会の交流ができました。そしてお天気にも恵まれまた、めでたい鳩の誕生にも助けられ無事終了することができましたことに改めて心より感謝申し上げます。

家元の色紙を掲げて

家元教場研究会 - 自宅の茶

宮井艸栄(東京不白会)

「生のホヤ 秋田のキュウリ 酒爛漫 時雨来る中傘さして宴」

数年前の「自宅の茶」の際に、家元から頂戴した色紙を床に掲げました。この色紙が話題になり、何とも言えない素敵な雰囲気を想像しながら、そして各自の地域の話なども出て和やかでした。

今まであまり話したことがなかったお客様と、とても親しく交流することができました。おつき合いのあったお正客、次客とは今までより以上親しくなりました。初回の自宅の茶の時はとても緊張しましたが、今回は準備中も楽しさを感じ、「次はどのようにしようかしら」と色々と案が浮かんできました。

反省点も沢山あります。特に当日の準備の時間配分が下手でもたもたしてしまった事です。社中の手伝いでようやく間に合いました。「自宅の茶」を勧めてくださいまして、ありがとうございました。

2017年9月10日

自宅の茶に招かれ

家元教場研究会「自宅の茶」

遠藤柊雪(高田不白会)

五智窯の陶芸家、木村先生のお宅に家元と他三人でお招きいただきました。残暑厳しい日でしたが、香川景樹の波の掛物が涼しげに私達を迎えてくれました。初座には朴葉の上にぼたんの大輪の花が咲いている様な鱧の切り落としに梅肉をあしらい、鰻の鮨に浜梨と水菜が添えられた八寸から始まりました。美味しい地酒をいただきながらさすが陶芸家、素晴らしい自作の鉢に秋の味覚が美しく盛られ、一口吸物には千切の栗、そして、きのこごはんと贅沢な初座が終わり中立です。後座へとお声がかかり、先ほどの部屋に案内されました。入ると燈が落とされ、目の前には葛のつるが天井から艶かしく奥ゆかしく畳まで垂れ下がり、花生けの口元に一輪の甘い香りを漂わせる葛の美しい花が……。まるで別の部屋に通されたようでした。秋の味覚が余韻を残す口の中に、冷たいふまんじゅうがふんわりと心地よく咽を通ってゆきました。

薄暗い部屋、テーブルの上には涼しげなガラスの瓶掛、キャンドルの炎が妖艶に揺れており少しいびつなお茶入からお茶を汲み出して点前をしているご亭主の姿はまるでシルエットを見ている様でした。それはそれは美味しい和韻点ての一服でした。

初座、後座の流れの中、家元と和やかにお話ができ、尚且つお話が弾みました事に感謝感謝の念で一杯です。ちなみにお茶杓は、宇宙船アポロ号が人類を初めて月に送った年に家元が作られた、銘「静の海」でした。

茶通箱の本意を学ぶ

雲鶴先生招請研究会

千田文雪(岩手不白会)

九月十日、岩手不白会峰雪会では雲鶴先生をお迎えして「茶通箱」の研究会が行われました。

九月十日、岩手不白会峰雪会では雲鶴先生をお迎えして「茶通箱」の研究会が行われました。相伝として扱われる茶通箱ですが、初めに茶通箱本来の意味や用途、種類、茶事においては主客の呼吸の重要性等についてご指導いただきました。

実践では、お客様がお気に入りのお茶をお土産にお持ち下さったということで、亭主が用意したお茶と、お客様から頂戴したお茶との二服を楽しんでいただこうと進めて参りました。貴重なお茶を入れている茶通箱ですから、亭主としては大事に取り扱いたいと考え、まずは急がず、一つ一つの点前を丁寧に進めようと努めました。このことが一本一本の運指に現れ、茶通箱の大事なお点前として残されているのかと思うと、社中内の相伝にも今までにも増して丁寧に扱い、その意味もしっかり伝えていこうと思いました。 雲鶴先生には、相伝書の行間をも紐解いてご指導いただき、大変有り難く感謝の念で一杯でございました。

2017年8月27日

家元招請研究会を終えて

家元招請研究会

根本宗久(福島不白会)

自宅で茶事ができるだろうかと不安がありましたが、私に今できる身の丈にあったおもてなしならと思い、お引き受けしました。

自宅で茶事ができるだろうかと不安がありましたが、私に今できる身の丈にあったおもてなしならと思い、お引き受けしました。東日本大震災から六年が過ぎましたが、自宅の小さな庭に草花はありません。汚染された土は新しい土と入れ替えられ、草花も根こそぎ削り取られてしまいました。今の向かい側に川を挟んで緑の竹林が見え、そしてかすかに聞こえる水の音がおもてなしでした。家元、支部長の白井先生、社中の渡辺先生の三人のお客様でした。

家元は軽井沢での一人生活の楽しいお話など緊張をときほぐす雰囲気を作っていただき、私の緊張もとけていきました。家元から、お話の運び方など気付かされ学ぶことができました。何より自然体で対応できたことが嬉しく思いました。

後座は、濃茶付薄茶を召し上がっていただきました。お道具のお釜や、建水、服紗など、仙台で江戸千家のお茶を習っていた義母の品を使わせていただきました。嫁の私へと江戸千家の縁が繋がり、義母も空の上から喜んでいたと思いました。

午後の反省会では、お客様を迎えるにあたり、ひとつひとつの準備がいかに大切であるか実感したという感想がでました。今まで茶会の手伝いはしていても、自分で茶事をやることの大変さがよくわかり、お茶を通しての人との縁を大切にしていきたいと思ったなどが、話されました。全員が、自宅の茶事を行ってよかったし、多くのことを学ぶ事ができたとのことでした。

いつも家元がご指導されているように、どんな場所でもお客様を迎える側の心があれば自宅での茶事はできることを実感いたしました。 自宅の茶事を実践された皆さんに家元御筆の色紙を一人一人がいただきました。