2024年9月8日

高田家元招請研究会

中村宗友(高田不白会)

○唐物は相伝物として古典を学ぶ事だと考えておりましたが、茶事として唐物点てを取り入れる事は想像できませんでした。大寄せの茶会では主に水屋を担当してきましたが、茶事の水屋担当は初めてのことでした。亭主と半東の動きと流れを把握しながら、茶事がスムーズに運べる様な心配りが大切だと痛感しました。相伝物の点前の中、程よい緊張感を感じながら貴重な学びでした。

亀山穂雪(高田不白会)

○茶入が主なので、扱いに注意しながらお点前をして、その後はさらさらと点前することは難しいと感じました。茶の湯は勝負、実践が大切、点前は二の次というお話をしてくださる家元に学ぶことができてよかったと思う。

○高田不白会研究会の翌日、妙高赤倉の六角堂において家元による岡倉天心像への献茶が行われました。赤倉の皆さんとの交流もはかられました。

赤倉六角堂

2024年9月5日

大分家元招請研究会

家元招請研究会〈課題:台子〉

古屋宗恵(大分不白会)

秋季家元招請研究会が、当地大分県日出町の深見邸において行われました。この度は「乱飾り」がテーマです。私は亭主という大役を仰せつかりました。ご相伝の際に家元のお点前を拝見して以来となりますから不安でしたが、大変光栄なことであり勉強させていただこうとお引き受けしました。当日は、書院造りの床の間に、家元ご持参の「達」のお軸が掛けられ、この書についてご説明をいただきました。

銅鑼の音を合図にお席入りが始まり、私の心も引き締まり緊張しましたが、美味しいお茶を差し上げたいという思いが湧き上がってきました。お客様との会話、お相伴とお点前を終え、無事に亭主の任を務めることができたのか不安でしたが、お客様から「美味しかった」との感想をいただき、ほっとすると共に、亭主を経験させていただいて本当によかったと感じました。冒頭家元のお軸の説明の中にあった「自分が目指すもの」について、私が目指すものは満たされた瞬間ではないか、と思われました。

八月二十九日から三十日に台風十号が当地区を襲い、お花の準備や会場準備等、今まで以上に大変ではありましたが、皆で協力して取り組みました。また、先生をはじめ多くの方からご指導を頂き、無事研究会を行うことができました。これからも満たされた瞬間を皆さんと共有できるよう、後進の育成の手助けをしながら江戸千家の茶の湯を精進してまいります。

2024年7月28日

岩手家元招請研究会

家元招請研究会〈課題:唐物〉

増澤光雪(岩手不白会)

「唐物点」の亭主役をさせていただきました。大変難しかったのですが、緊張とともに少しの満足感も感じられました。かつて東京の家元教場研究会にて東京の幹部の先生方の唐物点を拝見させていただき、そのたたずまいと美しさに感激いたしましたことを思い出しながら、少しでも近づくことができますようにと取り組みました。以前より茶入れについて興味があり、その成り立ちや形状を探ることはあっても実際に手にすることはめったになく、まずは点前を繰り返すことで理解できることもあるかと思いました。また「玉水」を拝見致し、小さなお茶入のおおらかさに感じいりました。

白麻の襟元ゆるく奈良扇子

2024年7月10日

2024年度 家元教場研究会レポート(8)

家元教場研究会 古典「台天目」

(水曜B組) 藤田未雪

台天目での心構えについて、特に亭主の振る舞いと貴人様の振る舞いに込められた意義を考えさせられました。大切な方へのもてなしを今一度考えて所作に生かしたいです。2024年6月30日

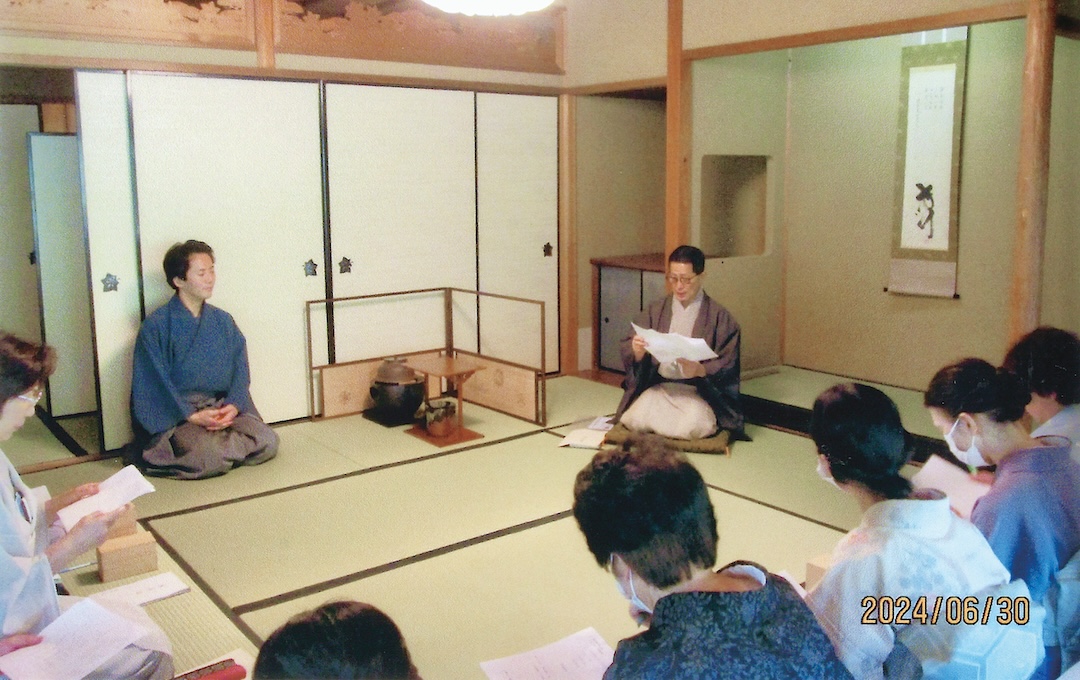

山形家元招請研究会

家元招請研究会〈課題:茶通箱〉

船山宗恵(山形不白会)

これまでリモートでの研究会が行われていましたが、四年ぶりに家元をお招きする研究会が行われました。パソコンを介してではうまく話すこともできず緊張してしまいます。やはり直接にお会いしてお話できることを参加者一同楽しみにしていました。

これまでリモートでの研究会が行われていましたが、四年ぶりに家元をお招きする研究会が行われました。パソコンを介してではうまく話すこともできず緊張してしまいます。やはり直接にお会いしてお話できることを参加者一同楽しみにしていました。まずは軽い体操で身体を慣らしましたが、コロナ禍で茶の湯の稽古を三年もお休みし足腰が弱ったことを感じました。身体作りの大切さを感じます。

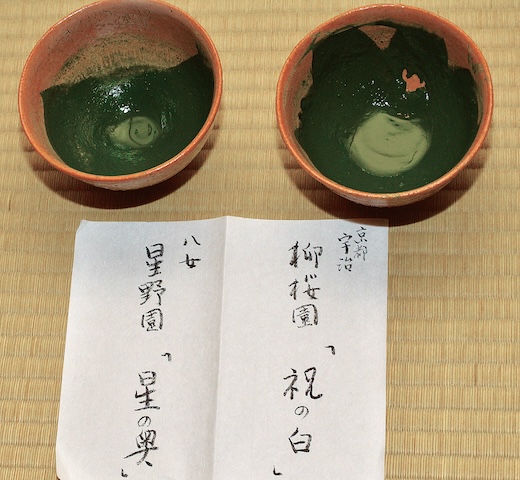

課題は茶通箱でしたので、箱の扱いや、指の動きに注目していましたが、家元は、茶通箱の本来の目的は、箱の扱いではなく、二種の抹茶を飲み比べる楽しみであると強調されました。実践では次客になり濃茶を二服いただき、味わうことを幸せに感じました。

2024年6月23日

青森家元招請研究会

家元招請研究会〈課題:茶通箱〉

川山宗初(青森不白会)

今年度から新たな体制となったこともあり、青森不白会の新メンバーで亭主、正客、詰、通いを務めました。次客には、家元随行の平野様にお願いをいたしました。「茶通箱」は、相伝の点前にとどまらず、お客様からの心遣いに対して、亭主が趣向で返礼するという心の交流の象徴でもあると感じました。

宗雪お家元には長きにわたり、多くの教えとお導きを賜りまして、心より感謝申し上げます。青森不白会も、支部発足から七十余年の歴史を持ち、多くの先生方のご尽力により支えられてまいりました。そのご恩に報いるためにも、今後とも江戸千家の茶の道をさらに深め、会員一同で青森不白会をさらに発展させてまいりたいと考えております。引き続き、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

2024年6月16日

熊谷支部研究会「且座」を学ぶ

原沢宗京(熊谷不白会)

六月十六日、熊谷不白会の支部研究会がありました。はじめに理事の先生方に説明してもらいながら且座を見せていただきました。席入から花、炭、香、薄茶、濃茶。半東の動きも客の作法も無駄な動きが一つもなく、最小限の動きで成り立っていることがよくわかりました。 総評の後は、実際に道具を扱いながら香の稽古です。普段余り機会がないので皆が真剣でした。午後からは二組に分かれて且座の実践です。私は経験の少ない次客のお炭点前をしました。道具の置く場所、羽帚の持ち方、先生方につきっきりでご指導いただきました。自分にはまだ稽古が必要ですが、炭点前やお香を習得したら且座は面白そうだな、と思いました。

研究会に参加して、他の社中の方々との交流も刺激になり、日々のお稽古の大切さを改めて感じました。これからも、中田先生のご指導の下で沢山の事を学んで行きたいと思います。

2024年6月12日

2024年度 家元教場研究会レポート(7)

家元教場研究会 古典「台天目」

(水曜A組) 関口宗紀

台天目(貴人点)は、道具に対してでなく「人」に対して敬う気持ちが自然に動作に表れたもの。家元の話された小泉信三先生とのエピソードが面白く理解が深まりました。また「平等とは、お互いを尊重し合うことであり、己を主張し合うことではない」と言う参加者のお話も含蓄があり、心に刻みたいと思いました。

御宸翰軸飾りでは大変貴重なものを拝見させていただき、ありがたく思います。歴史を肌で感じることができ、心が震えました。

2024年度 家元教場研究会レポート(6)

家元教場研究会 古典「唐物」「盆点」

(水曜B組) 上村宗貴

不白筆 利休円窓図「心法双忘 一味常顕」

かつては目に触れることさえ叶わなかった唐物ですが、美術館などで観賞の機を得ることができる現代において、その貴重さを実感できていなかったのが正直なところです。稽古で唐物見立ての点前を教えていただいていた際に、心が注げていただろうかと振り返りました。

かつては目に触れることさえ叶わなかった唐物ですが、美術館などで観賞の機を得ることができる現代において、その貴重さを実感できていなかったのが正直なところです。稽古で唐物見立ての点前を教えていただいていた際に、心が注げていただろうかと振り返りました。この度、家元がご所蔵の唐物茶入をご披露くださり、まず包みを解き、唐物を扱う一手一手、組み紐や箱さえも慈しむように扱う所作を拝見し、器物の重みを真摯に受け止めることができました。そうした所作が長い時間を重ねて培われたものなのだと感じ入りました。さらに午前中の余韻が午後の床に掛けられたお軸の言葉へと結びつきました。

「心法双忘 一味常顕」

これまでの稽古はもとより、日常生活や仕事への姿勢など、点と点がつながるように人生のすべてに通じる想いです。大切な気付きを毎日の暮らしの中で自分を折り込みながら繰り返し巡らせ、これからの茶の湯の稽古へと投影したいと存じます。

2024年6月11日

2024年度 家元教場研究会レポート(5)

家元教場研究会 古典「唐物」「盆点」

(火曜B組) 大野宗育

唐物の書物に、「~但し炉の時は四畳半にても台目に居る」とあり、これまで唐物の稽古をする時、炉の時は台目でするものと思っていましたが、なぜ「台目」なのかということには思い至っておりませんでした。今日、茶室の出来ていった流れをあらためて学び、古風では風炉で正面を向いていたのが、炉が出来て、風炉があった位置の「隅炉」から「向切」そして「出炉」が出来て、道具に向き合っていたのから、だんだんと客に近づいて斜めに居るように客に近づいていき、道具を流して置くようになったという経緯を学びました。

逆に唐物点前では道具を大事に扱う為に道具を正面に置く。「台目に居る」の意味がよく理解できました。

青磁香炉 竜泉窯 南宋時代

堆朱長盆 明時代

2024年度 家元教場研究会レポート(4)

家元教場研究会 古典「唐物」「盆点」

(火曜B組) 永島宗智

唐物茶入 銘 玉水

唐物青貝輪花盆 明時代

掛物「夫茶道在心不在術 在術不在心 心術双忘 一味常顕 是茶道之妙道也」流祖の茶の湯の至上の境地に少しでも近づければとの思いを新たに致しました。

2024年5月26日

福島家元招請研究会

家元招請研究会〈課題:茶通箱〉

(福島不白会)

2024年5月20日

七戸家元招請研究会

家元招請研究会〈課題:茶通箱〉

平野宗章(家元随行)

家元の随行で七戸を訪れました。

家元の随行で七戸を訪れました。蔦の湯に相浸かりながら家元の仰った「移動手段が変わっても、昔の旅人と、今の我々と、一日は同じ一日でしょう」という言葉が耳に残っています。つい、日々を同質な時間の流れと勘違いしがちな日常において、その流れに棹さす船頭である一人一人、「今日」をいかに活きたものにするか…

邂逅比丘不期明日。今回、家元の訪問に合わせ久し振りに参加されたという方もいらっしゃいました。同好者が、何かを機会に偶にでも逢い愉しむ、皆さま佳い一日となられたことと思います。

邂逅比丘不期明日。今回、家元の訪問に合わせ久し振りに参加されたという方もいらっしゃいました。同好者が、何かを機会に偶にでも逢い愉しむ、皆さま佳い一日となられたことと思います。遠近に虹掛け渡す 秋の山

茨城雲鶴先生招請研究会

雲鶴先生招請研究会

飯島江雪(茨城不白会)

風薫る五月二十日、雲鶴先生に茨城の笠間稲荷神社までお越しいただきました。

風薫る五月二十日、雲鶴先生に茨城の笠間稲荷神社までお越しいただきました。当日は茶箱を中心に、お盆を使用した拝見までのお点前と、掛子を使い拝見ありと無しの場合のお点前をご指導いただきました。普段のお稽古との細かい所作の相違を、お点前しながら随時詳しく教えていただけたので、色々な疑問を解決する事ができました。

お昼には多種多様なお話を伺う事ができ、少人数ながらとても楽しい時間を過ごす事ができました。お帰りの際には晴れ間も見えてきて、一同晴れ晴れとした気持ちになり、とても充実した一日となりました。

2024年5月19日

高知家元招請研究会

家元招請研究会〈課題:台天目〉

松本宗泉(高知不白会)

○今回の研究会で印象に残っているのは「茶会の主役は誰か」ということです。主役はお点前をする人ではなく、客人であること。「台天目」では、如何に貴人に快く過ごしていただくか、そのためのおもてなしであること。分かっていた事ですが、どうしてもお点前や半東の方の動きばかり見て本来の意味を見失っていたように思います。茶の湯の本質を考えながら、今後も楽しくお稽古していきたいと思います。また日常でもお抹茶を身近に感じて行きたいです。

伊藤温雪(高知不白会)

○昨年の研究会では本格的な体操でしたが、今回のように和服で出来る範囲、お話を正座で聞いた後に軽いストレッチのように足や身体を伸ばすのは大変心地よく感じました。こうしたストレッチ的な部分をお稽古の途中に取り入れるのは良いことではないかと感じました。個人的には年齢相応に筋力の低下を感じており、筋肉トレーニングジムに通い初めておりますが、根を詰めてやるとかえって筋肉や節々が痛みます。それに家元の体幹を正す体操を組入れることでよりよい体力維持運動になるのでは、と感じております。2024年5月1日

長野家元招請研究会

家元招請研究会〈課題:茶通箱〉

大場宗絵(長野不白会)

○霧雨の菱野温泉にて行われました。午前中の講義では、「茶通箱とは二種のお茶を飲み比べるための作法、その本来の趣向を忘れてはならない」とご教授いただきました。午後の実践の冒頭に、家元は「皆さんには目を閉じて五感で点前を捉えることをお勧めしています」と話されました。釜の煮える音と雨垂れが縁側の庇に落ちる音を聞きながら点前の進行を心中で辿っていると、とても心地よく豊かな気持ちになりました。しかし想像での手運びが迷子になると、お点前を見ておかなければという気持ちから、ご亭主の動きに見入っておりました。茶通箱の点前は本来の趣向のためにあるとの家元のお言葉の通り、二種のお茶の味と香り、茶碗に残った景色までも堪能することができました。

茶通箱は手数が多く大変だという先入観があったのですが、「茶通箱」に親近感を持ち、楽しみながら学ぶことができました。

御堂島良子(長野不白会)

○家元による講義の冒頭に紹介された『不白筆記』掲載の「茶通箱」について、帰宅後熟読しました。 「箱三様」の中で、茶通箱は第一にお抹茶を贈るための運搬用具であったこと。第二に良いお茶を後座までの間、濃茶器に入れて水屋の棚に保管しておく際の陰の入れ物であったこと。そして第三は、二種類のお茶の飲み比べを楽しむため、お点前用の表道具になったこと。「濃茶二種点前」は、箱なしで実施してもよいことを知りました。家元の「飲み物としてのお抹茶が本当に好きかどうか。これが一番大事な根底であり、お点前は手段」との言葉をお聞きし目から鱗の思いでした。

2024年4月20日

2024年度 家元教場研究会レポート(3)

家元教場研究会 古典「茶通箱」

(土曜B組) 一色宗海

「手の左右の扱いにとらわれるのではなく、茶通箱において何が大切であるかに思いを寄せること。箱には貴重なお茶が二つも入っている。自然と普段よりもより慎重に丁寧に扱うことになり、それは主客の交わりに思いを寄せることにつながる」「手の所作や箱自体に格式が宿るのではなく、お茶を持ってきてくださったお客に感謝し抹茶を大事に思い、共に美味しくいただくことにつきる」......と教えていただきました。所作は目的のための手段であり、目的を達成するために何をするべきか、常に自ら考えることが必要だと気付かされました。

2024年4月17日

2024年度 家元教場研究会レポート(2)

家元教場研究会 古典「茶通箱」

(水曜B組) 圡田宗充

茶通箱は「二種の茶の飲み比べがすべてである」という家元の言葉に強い印象を受けました。そうなると茶通箱を使った茶事での会話は、茶を飲み比べての話題が中心になる。そのためには飲みものとしての茶に対する深い知識と洞察が必要となる、これは学ぶ必要があると思いました。しばらくは美味しいお茶を点てることをテーマに茶を学ぼうと決めました。2024年3月31日

久留米家元招請研究会

家元招請研究会〈課題:茶通箱〉

西依宗直(久留米不白会)

茶通箱は相伝のイメージが強く、箱を取り扱う作法にばかり気を取られておりました。初伝で茶通箱のお点前を習得するのは結構大変だと思っておりました。今回の研究会では、作法は大事だが箱の取り扱いにとらわれず、二種類のお茶を飲み比べることが大切であると知りました。

先日、さっそくお稽古二種類のお濃茶で飲み比べを行ったところ、それぞれに感想が違って、お茶についての会話が弾みました。

機会があれば今後もお稽古の時に茶通箱を使って、お茶の飲み比べを行い、皆で気軽にお茶を楽しみたいと思います。

2024年3月17日

新潟家元招請研究会

家元招請研究会〈課題:茶通箱〉

中野恵雪(新潟不白会)

午前中家元からお茶を運ぶ道具としての「茶通箱」が、水屋に置かれ、やがて表道具となり現在の姿となった変遷や意味についてお聞きした後で、体操十種から体をほぐすひとときを教わりました。

午前中家元からお茶を運ぶ道具としての「茶通箱」が、水屋に置かれ、やがて表道具となり現在の姿となった変遷や意味についてお聞きした後で、体操十種から体をほぐすひとときを教わりました。午後は実践の場で「亭主」と招かれた「客」とで用意された二種のお茶を飲み比べ。香りや味の違いに驚きながら、五感でお茶を味わう中、「茶通箱」を通して心を合わせるということはどういうものなのか深く考える場となりました。

家元の「お酒を飲み比べるように、お茶も実用的であるべき」とのお言葉が心に残りました。

また、この日の掛け物は、不白が利休への敬意をもってあらわした一幅で、お持ちくださった家元のお心遣いにも大変感激いたしました。