2011年6月12日

台飾りを学ぶ

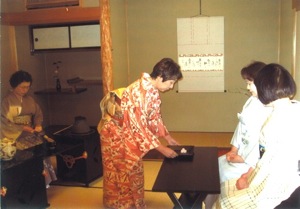

宗康先生招請研究会

水田宗栄(久留米不白会)

日頃、お稽古をしたことがない「台飾り」のお点前を仰せつかりました。

はじめに宗康先生より、「台飾り」の成り立ちと目的、亭主の心得等のお話を伺いました。

江岑宗左が紀州候へお茶を差し上げる時に、棚に台を飾り、点てたお茶を台に乗せて差し上げたことに始まるということでした。

貴人は必ずしもお茶に精通した方ばかりではないので、退屈させずお茶を愉しんでいただくにはどのようにしたら良いか、などのお話をしていただきましたが、難しい課題がいっぱいです。

いよいよお点前が始まり、貴人にお茶を差し上げることになりました。

お点前もさることながら、お茶の心を体得することがいかに難しいかということを強く感じております。

日頃、何気なくお稽古している所作についてもご指導いただき、「初心を忘れずに」を心に刻みました。

役目を終えて庭に目をやると、雨に濡れた紫陽花が輝くように咲いているのが、印象的でした。

初めての亭主を務めて

家元招請研究会−【茶事の実践】

村田宗照(静岡不白会)

この道にはいりまして何年になるでしょうか。若い頃から今日まで夫の経営する会社の仕事を手伝いながら、週に一度、先生のお宅に伺い、社中の皆さんとご一緒にお稽古の日々を楽しみにしておりました。茶通箱のお許しをいただいてから次々と許状をいただくにつれ、支部研修、家元の研修で、正客、相客振りなど勉強させていただき楽しんでおりました。今回、「茶の湯実践」研究会で、先生より亭主を是非やるように仰せつかり、大変困惑いたしました。私にできるかしら……。今になってただお稽古に通っていただけかということがわかりました。

一体何から手を付けていいのか戸惑いました。家が新築中とあって、お道具はほとんどしまってあり思うように出せないのです。家元の「青峰」の軸がやっと捜し出せたときには、ほっとしました。

掛物に始まって、他の道具の合わせ方、水屋に必要なもの、お料理と器、他、戸惑う事ばかりでした。一人で何から何まで支度することは、大変に難しい事でした。一度は他の人にお願いしようかとも思いましたが、皆様がお手伝いして下さるということで、させていただくことになりました。二、三の出せないお道具は先生にお借りする事になりました。

振り返ってみれば大変だった事が思い出されますが、先生のご心配はいかばかりだったかと案じました。水屋は、社中の皆様のお手伝いがあったお陰で、拙いながらもなんとか亭主を務めることができましたことは、感謝の気持ちでいっぱいです。

当日は緊張しましたが、お話も弾み、楽しい一時を過ごすことができました。これからは、家元のご指導を基本に、新しい家で、友人、知人をお招きして、茶の湯を通して心豊かな人生を歩み、人との触れ合いを大切にしたいと思います。

2011年6月1日

茶の湯から得られるもの

家元招請研究会−【茶の湯実践】

有川宗良(群馬不白会)

自然なやりとりの茶事を見学

数カ月前、まさに天変地異を思わせるほどの大地震に、また。毎日の様に続く余震には、身も心も縮みこみ、何一つ手に付かない日々でした。 地震に加え、あの大津波で被災された方々、また心を残し、思いを残し亡くなられた方々に、ただ、喪に服すという気持ちばかりが先に立ち、おろおろするばかりだったと思います。お茶会といえど、こんな時期に晴れ晴れしく着物でお出掛けは不謹慎かしら、ご近所の目は? 等、自粛する気持ちが先行しがちでした。でも、四月三日、東京不白会春の茶会に参加し、そこで、自分の思い込みの勘違いに気づきました。 共に嘆くばかりでなく、月並みな言葉ですが、前向きに自分のできることから行動することで、直接的ではなくとも被災地の皆さんを勇気づけたり、励ましになるのではと確信できました。

また、六月一日に行われた群馬不白会家元招請研究会では、衣替えの単の着物も手伝って、心なし会員の皆さんも軽やかに晴れやかに感じました。この日は、家元教場研究会「実践」が課題でした。実演者は、家元研究会参加者がそこでの勉強の成果を、会員にご披露いただく趣向です。お家元(正客)、宮下支部長(次客)、河田副支部長(詰)と、会員にとってはこの上ない勉強会となりました。

静かな清楚な名心庵好の四方棚に、小ぶりな優しい水指という取り合わせ。趣向を凝らしたお料理が足付の小さな膳に見事に盛り付けら運ばれました。亭主と客の極く自然なやり取り、膳の上の料理をいただく際の間の取り方、流れ等。参加者は、家元の一挙手一投足を見逃すまいと、また一言一言を聞き逃すまいと、真剣に聞き入っていました。

実演終了後、「亭主は亭主になりきる」「客は客になりきる」という家元からのお話のがありました。実際に身体を動かし、立ち動く事の難しさを皆さんもしみじみ感じた事と思います。参加者全員が、全て理解したかのように大きく頷きなどしておりましたところ、家元から「返事だけは良いんですけどね」と一同を笑わせていただき、緊張感の中にも、とても有意義な一日となりました。

2011年5月15日

◎繋がっていく力

幸田宗陽(福島不白会)

朝、亭主役をお願いし、お庭を提供して下さったH様宅へ。前日、ご主人様と共に、駐車場を水洗いし、ソファーをセットしてくださったその位置からは、50アールに植えたばかりの早苗が、揺れる水田を背に樹齢五十年を越えるぼたん桜が、八割方花を落とし、地上には花筵に、水田には花筏にと装い、その周りには藤、つつじ、あやめ等々、花の歓迎を感じました。

今日は、初座:料理は美しく盛ること、華やかに。後座:濃茶はたっぷりと少し薄めに、寂に。

そしてお客様にまた来たいと思える様、心を込めてお接待することを確認してはじめました。

お客様には取り皿に、一品ずつ美しく取り回すことをお願いしました。

隣の人の盛りつけを見比べながら真剣に悩む姿をほほえましく思えました。お話はやはり料理の材料、作り方に関心が集まり、三客お持たせの早池峰山麓白ワインをいただきながら盛り上がりました。

深見草の主菓子をお出しして中立ちへ。

高桐院を訪ねた時、お願いした記念の扇面。剛山書、「柳緑花紅」をお軸に、村上市の九重園、うきふねを二寸小棗に入れ、包服紗にして盆に飾り、濃茶を点てました。

約束通り、絵唐津の円相の茶碗にたっぷりと少し薄めのお茶をお出しすることができました。

お薄が終わる頃、残された二割の桜の花びらが天から風に誘われて舞い散りました。歓声をあげ「さようなら、又、来年まで、ごきげんよう」と言われているよう、と言い合いました。つられて見上げた空は五月晴れ、絹のような薄雲が鶴を形どって北に向かって飛んでおりました。

2011年5月8日

今年の風炉の始まり

家元招請研究会−【茶事の実践】

上島宗愛(高知不白会)

まず、歓迎の挨拶

「何のためにお茶をするのか」。お家元のお話はこの一言から始まりました。自分自身に深く問いかけながら、私はお家元の一言一句に耳を傾け、そして、お当番の方の一挙一動を見つめました。

亭主の挨拶が始まり、風炉を清め、お膳が運ばれました。ベネチアングラスの向付がとても爽やかで、今日の鬱陶しいお天気をはね返すようでした。私はいまだ体験したことがないので、今回のような亭主も席中にてのご相伴に、「こんなお茶事もいいなあ」と憧れます。

続いて、お膳が下げられ、炭点前になりました。「何より大事なのはお濃茶を点てるときに釜の湯がよく沸いていること。このお茶事が成功か、そうでないかはそこにかかっている」とのお家元のお言葉が心の奥に残りました。

亭主も相伴で一献

冒頭にお家元がお話しされたことを再び思い返しました。研究会の際のお茶事では、交わされる会話はぎこちないものになってしまうのは仕方のないことですが、実際に自分達だけで行う時でさえ、常にお点前に集中しがちです。ゆとりを持ち、さりげなく話を弾ませ、お客様と共にその場の空気に浸れるお茶事ができる人になれるように、精進を積み重ねて行きたいと強く思いました。とても有意義な「今年の風炉の始まり」でした。

さて、私ども高知支部は、今秋の全国大会をお引き受けいたしております。遠路お出で下さる皆様を、我が家にお招きする気持ちで精一杯務めさせていただきたいと存じます。支部一同、心からお待ち申し上げております。

2011年5月1日

シュウ・ウエムラ・グループ主催ディナーショーで茶会

ロサンゼルス不白会

ディナー茶会会場

【シュウ・ウエムラ・グループ

江戸千家LA不白会の茶会を堪能】

カナダのシュウ・ウエムラ・アート・オブ・ヘアー主催のディナーショーがこのほど、ハリウッド丘陵にそびえ立つ「山城レストラン」で開催され、江戸千家LA不白会(西村宗櫛会長)が日本の「端午の節句」にちなんだ茶会を披露して出席者に感銘を与えた。

皆で記念写真

また共演した山野流着物ショーや琴演奏(鯨岡さえ子師)にも興味を示し、特に男性の着物姿は彼らの目には珍しく映ったようだ。爽やかさの中に華やかさを添えた「芸者の着付け」披露が始まると真剣な眼差しで見つめ、目を輝かせていたのも印象的。

柏餅と抹茶を美味しそうに味わう出席者に、茶の湯の歴史や作法などを説明しながら西村会長は「東日本大震災により被災された人々の心の安寧と、一日も早い復興を願い日本の伝統文化を紹介しました。茶会が初めての人も多かったのですが、カナダをはじめ、世界の人たちと一服の茶の湯を通して心の交わりが深められた思いでした」との感想を述べた。

2011年4月29日

着物でお花見、美味しいお茶を

河村千香子(青森不白会)

弘前市は藩祖津軽為信公により計画され、二代目藩主信枚公が慶長十六年(一六一一)に城を完成し、津軽地域の政治、経済、文化の中心都市として発展しました。その頃から植えられた桜の木は染井吉野や枝垂れ桜、大山桜、八重桜等種類も多く、約二千六百本余りが豪華絢爛に園内を埋め尽くします。

公園へと進むなか追手門東側、お堀に面した七分咲きの桜並木が濃いピンクに彩られ、すばらしい景観を醸し出していました。

こおれもまた桜の花の一面かな、とただただ感激しました。蕾にはじまり、七分咲きのピンク一色、満開時の白、はらはらと散りゆく花びらの一ひら一ひらが優雅に舞い湖面を満開にしてくれます。いつ見てもその時々に風情があります。

立礼の寛いだ茶席

さっそくお当番を定めいよいよお茶事の始まりです。足の悪い方の為、立礼棚にてお薄を、お道具は地元の津軽塗の茶入、七子塗の茶杓、桜模様の水指でございます。お菓子は四百年前のお殿様も召し上がったであろう素朴なお干菓子と羊羹を用意しました。続けてお花見弁当をいただきながら、和やかに会話もはずみ中立ち後は香り高いお濃茶を心ゆくまで堪能し、弘前城と桜の花のもとお茶会のテーマを恙なく終われましたこと、次回の事等話しながら帰路につきました。

2011年4月26日

招いて学ぶ

家元招請研究会−【茶事の実践】

久保山宗靖(佐賀不白会)

茶事のあとの記念撮影

「茶はさびて心は厚くもてなせよ、道具は何時も有り合わせとせよ」。 恥をかいても勉強、と胆に銘じたものの、おもてなしの料理は? いかに今まで人に頼っていたかに気づかされました。早朝からあれこれと季節の野菜試行錯誤の末、盛は完了。準備が整い、来客前に東京でお世話になった恩師へ献茶をする。優しい先生の遺影と共にお家元をお迎えしたく。お家元、お客様二名、狭い我が家へようこそ。寄付はリビングで、茶室は二畳中板、恵風庵(万物を恵む春風)、昔々お家元につけていただいた庵号です。

茶碗は、家元百碗展の織部で、炭点前、点心、濃茶と順次進行した。お家元と恩師との思い出話や、それぞれに会話も弾み、楽しい一時を過ごせ、茶の湯の醍醐味に浸りつつ、如何にお客様を心地よくお迎えするかを思いながら、楽しかった。「案ずるより…」

学ぶ事の充実感、心地よい疲労感で安堵です。

2011年4月24日

武家屋敷「能見邸」で師を偲ぶ茶会

手嶋貴史子(大分不白会)

若葉香る四月二十四日、江戸千家大分不白会総会が、杵築市の能見邸にて行われました。杵築氏は、江戸時代は松平家三万二千石の小藩ではありましたが、海、山、川の景観に恵まれており、小京都と云われる城下町です。

会場となった能見邸は、故宇都宮宗和先生のご生家でもあり、逝去された後、家老職の家であった旧邸を市に寄贈され、改修工事を経て昨年四月に武家屋敷「能見邸」として立派に復元されました。

今年の総会を開催するにあたり、先生のご生家でもあることから先生を偲ぶお席をと準備を進めました。

床には「無量寿」のお軸を掛けました(無限の寿命をもつものという意味)、お花はひょうたん木とオダマキ、香合はお琴。

脇床の上の棚に柔和な先生のお写真を飾り、その前にお菓子をお供えしました。その下に置いた水盤にオアシスを入れ、その周りに柳の枝を巻き付け(花言葉は追悼)、白とピンクの椿を挿し、一番上に河北支部長により赤い牡丹が一輪献花され、中野副支部長によりお水が挿されました。

続いて、先生が生前お使いになられていた堆朱のお薄器とお茶碗をお借りしてお薄席が始まりました。先生が一番好まれていたお茶碗で、先生のお弟子さんの緒方さんによりお薄が点てられ、そのお茶を天目台に乗せて衛藤さんにお供えしていただきました。

お席では、宇都宮先生のお人柄を偲びながら、たくさんの思い出話に花が咲き、とても和やかで楽しいお席となりました。

「空中茶会」

家元招請研究会−【茶事の実践】

原田宗晴(久留米不白会)

席主へ記念の色紙が贈られた

試行錯誤の結果、ベランダには、青竹を編んでもらい、大振りの鉢を蹲踞に、大でまりの木と擬宝珠を添えに。

初座は、早々に端午の節句のお軸にし、心ばかりのお凌ぎへ進み、楽しい一時を過ごしました。後座は、小さな床に、垂撥の代わりに作った煤竹に、白い山芍薬を掛花にし、お濃茶を亭主も交えていただき、楽しみました。

とあるお席で

どなたかが、「空中のお茶会でした」と言っていただき、「ああ、空中の茶会を催したんだ」と、我に返った次第です。大変貴重な二時間でした。

2011年4月20日

本番のお茶事が研究会

家元招請研究会−【茶事実践】

渡辺宗倫(神戸同好会)

遠方の客を迎えて、歓迎の一献

お家元様は八女不白会から神戸入りをされ、随行に『落暉残照』の筆者であられる足立淳雪氏を伴ってお越しになられました。足立氏は家元教場で二十年来の私の大先輩であり兄弟子に当たる方です。拙家には初めてのお越しですので、さっそくお正客は足立兄にと決めさせていただきました。ならばお次客はやはり遠方よりお越しいただける岡山支部の平野宗靖氏になっていただき、三客には社中から一名を決め、これでお客の三名が決まりました。

お稽古茶会とはいえ、遠方からお客様をお迎えすることになり、私には本番のお茶事の実践となりました。

日取りとお客様の顔ぶれが決まると、当日を迎えるまで私の頭の中は昼も夜も、床の飾り、道具のこと、料理のことで一杯になり、何度イエス、ノーを繰り返したことでしょう。果たしてこの迷いの苦しみの果てに何が残ると言うのでしょうか。

とうとう後戻り出来ない茶会当日を迎えました。寄付きは不白と如心斎ゆかりの玉林院ご住職森幹盛氏筆の「無事是貴人」の色紙を掛け、お床には、お家元様の「一座建立」の軸。これは亭主役を仰せ付かった時に決めていました。

研究会を終えて記念撮影

お炭点前の後、一献のご挨拶をして、膳の運び出しとなります。八寸程度の膳なので、皆様あっという間に召し上がられてしまい、お家元様からゆっくりと会話を楽しみながら、お酒を味わい時間をかけて食べてくださいとご指摘がありました。

後座の席入りの後、クライマックスのお濃茶です。釜の蓋を開けると富士釜から垂直に湯気が立ち上り、お煮えが付いてよかったと安堵しながら自服いたしました。

お正客様がお話し上手でタイミングよくリードして下さいました。次客様にも助けていただき、楽しいお席にして頂き感謝です。お客様の力って偉大です。大変勉強になりました。

先にこの迷いの苦しみの果てに何が残るのかと自問しましたが、今日の答えは「遠方より友来る、また楽しからずや」でした。

今年、家元教場研究会では茶会記の読み合わせを行っています。研究会の締めくくりとして、倣ってこの度の自会記を書いてみようと思います。

神戸の研究会に参加して

家元招請研究会−【茶事実践】

景山典子(岡山不白会)

花に囲まれた神戸の研究会会場で

他県での会ははじめての参加でしたのでワクワク感と緊張感で前日の夜は眠れない程でした。

当日は新幹線で岡山県より新神戸駅に着くとお弟子さんにお迎えをいただき、さっそくお車で渡辺先生宅へとご案内いただきました。始めてみる神戸の町並みは目を見張るほどでした。

お宅に到着し渡辺先生はじめ社中の方々にご挨拶申し上げますと、「初めましてですね」と笑顔でご返礼いただき、少し緊張感がほぐれてきました。

研究会は茶事の亭主と半東の作法を見学させていただきました。

まずお家元より、茶事とは食事とお酒をゆっくり嗜み会話を楽しむこととのことでした。

しかし普段のお稽古では、難しい部分もあるので、まずは基本のお点前の勉強をしっかりとすることだと感じました。

茶道とは掃除とお料理と相手への心遣いと全てにおいて、日常生活に反映できることだと改めて感じました。

私自身数年前では茶道の基本というよりもその場、その場に身をゆだねて勉強していた事に気づかされた次第です。

さらに東日本大震災の報道に接し改めて自身の行動を省みて、被災者の方々への心の支援をいたしたいと、この研究会に望んで、強く感じた次第です。

この度は、これまでの自らの生活を振り返る素晴らしい機会を与えていただき本当に感銘の多い勉強会でございました。

2011年4月18日

はじめての亭主

家元招請研究会−【茶事の実践】

田島宗美(八女不白会)

とある茶席の寄付

三月の中旬、「持ち出す道具は少なく、気軽な席にするので亭主を」と声かけをしていただきました。

とある茶席での一献

「盆点てでお濃茶を、点心は花見弁当のお重を利用しましょう」と先生より助言をいただき、お席の準備がはじまりました。会場と兼ねあう取り合わせ、「火が使えないからお炭に代わるものを」と色々なおもてなしの仕方を教えていただきました。お客様に楽しんでいただくようにと瓶かけの火を蝋燭にし、食材も季節のものを取り合わせました。

お家元からは、「信」の字をいただきました。添えのお言葉に「他をあざむかない」とあり、お茶に限らず、何事にも自分を信じ相手を信じて生きていきたいと思いました。

このような機会をいただいたことにとても感謝するとともに、よき機会を大切にし、何事にも積極的に参加していこうと思いました。

2011年4月17日

亭主十分の楽しみ

家元招請研究会−【茶事の実践】

井上宗朝(福岡不白会)

初めての亭主 神妙に挨拶

場所は先生宅の三畳台目の柳絮庵を使わせていただいた。柳絮庵は福岡での茶の湯の師匠、宗富先生のご母堂で、二年前に亡くなられた黒岩宗如先生の庵号で、今でも柳絮のごとくふわふわと見守ってくださる感じがしており、最初の茶事をここで出来た事はとても幸せであった。いつもやさしく、時に厳しくご指導下さり、また、流派を超えいろいろな方をご紹介下さり、茶の湯の楽しさを教えていただいた。

床には、宗富先生が家元から頂戴した色紙を軸装したものを掛けさせていただいた。

「只 ひたすらに 茶の湯の心」

憧れの境地だが自分の信条から一番遠い心持ちであり、いっそう茶の湯に励まねばならぬと自分への戒めとした。茶碗は、叔父の正雄が就職祝いに福岡でも茶の湯を続けるようにと贈ってくれた唐津を用いた。大ぶりの茶碗で濃茶にはもってこいであった。茶杓は、看板をいただいたときにお礼として稽古仲間五名で宗如先生に差し上げた「四睡」の茶杓から、自分の干支にちなんで「虎」を使わせていただいた。

渾身の料理も並ぶ

正客次客は気心の知れた福岡不白会の姫野宗和さん、青木宗薫先生のお二人、お詰めの随行の播磨さんとは直門を離れて以来八年ぶりの再会で、人も場所も道具も裏方もすべてが万端に整い、あとは亭主である自分次第となった。結論はすでに述べている通り失敗の連続であったし緊張してあまりよく覚えていないが、なにせ楽しかった。お三方には申し訳ないが、一番楽しんでいた気がする。亭主十分の楽しみでなければ良いのだが。

2011年4月10日

被災地報告

福士宗信(岩手不白会)

去る三月十一日発生の東日本大震災で全国の江戸千家会員よりお見舞い並びに、お励ましをいただき誠にありがとうございました。また、江戸千家全国連合不白会にさっそく義援金募集の窓口を設けていただき心より感謝申し上げます。

避難所でお抹茶を振る舞う

大震災からおよそ一ヶ月後の四月十日に岩手不白会のお見舞いをもって、家内と二人で会員のいる釜石市の避難所を訪問しました。会員が避難している旧釜石第一中学校体育館の避難所には、およそ百五十人の被災者が共同生活をしていましたが、私たちが訪問したときは昼過ぎで、お年寄りたち三十人ほどが休んでいました。

まず会員にお見舞いを申し上げ、それから持っていった抹茶を点て一服差し上げました。久し振りに抹茶をいただいたという会員は、「まさか避難所で抹茶をいただけるとは思ってもいなかった、とてもおいしく生き返りました」と大変喜んでいました。また、周りで休んでいらした皆さんにも抹茶を点て、差し上げました。

避難所生活はプライバシーがなくとても大変ですが、抹茶を飲んだ皆さんの顔に、少しほっとした表情が見えたことが何よりでした。私たちも抹茶を差し上げたことがよかったと改めて抹茶の良さを感じました。

2011年3月26日

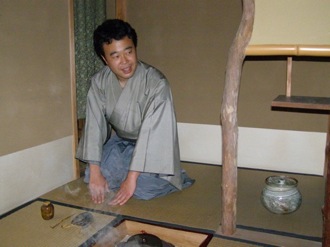

茶事の実践

家元招請研究会

新潟不白会

席主を担当した方に家元より贈呈

中野支部長より立礼盆点てで、濃茶の席主はいかがですか? とのお話、怖い物知らずにお引き受けしてしまいまいした。掛物は家元の「一二三」と決めましたが、あとの準備は皆様のアドバイスを受けながら、何回も変更し、よい雰囲気のお部屋にできあがりました。

当日くじ引きで決まった、お正客様が中野先生。ご挨拶の後、お向うの一品とお酒を振る舞いました。蟹の足に竹の子とわらびのたまり漬、防風を添えた一皿、水屋の皆様のセンスで盛りつけられました。「お味もそれぞれが別で、盛りつけも大変きれいにできていますね」とお褒めいただきました。不慣れな会話もお正客のリードで進み、炭点前の代わりに花所望をさせていただきました。一番大事な濃茶は、棗に大津袋を使って差し上げましたが、やや稽古不足だったかもしれません。

水屋の皆様には本当に感謝の一日でした。終わってみると、お客様に喜んでいただければとの思いで一所懸命準備したことでしたが、私自身も楽しんでいたことに気がつきました。夕方からの懇親会で、家元様より御筆の「礼」の色紙をいただきました。

はじめに、お家元のご挨拶で、この度の震災で被害に会われた方々へ、お見舞いのお言葉がありました。今、このようにお稽古ができるありがたさを心に込めてのスタートとなりました。

まず、全員で、柔軟体操、呼吸法、立居などを実践指導いただきました。身体を動かすことで、心身共に軽くなり清々しい気持ちとなりました。お家元の言われる通り、基本的な動作の大切さや姿勢など、普段のお稽古、日常生活でもより意識し、習得できるよう努力したいと感じました。

当日、私は、薄茶点前の亭主を勤めることとなりました。お席の準備、お迎付け、お客様との挨拶、お点前と進めていく中で、お家元から、服紗捌き、茶杓を清める、茶筌通しなど、基本的な動作についての意味やお手本を示していただき、深く理解することができました。

また、お点前ばかりに気を取られ、会話の大切さや、お客様にお寛ぎいただき、お茶を楽しんでいただくことをもっと大切にしなければならないと、反省しております。

今回、大勢の方が見守る中、大変緊張しましたが、お家元をはじめ、先生方、半東役、正客役、連客役、皆様に助けていただき無事終了することができました。充実した一日となりました。

2011年3月6日

熊谷便り

松崎宗渓(熊谷不白会)

中田先生、本当にお疲れさまでした

熊谷支部におきましては、ご報告がございます。十六年の永きに亙り熊谷支部を支え守り率いてきてくださいました中田宗節先生が、この度、支部長のお役を退かれることとなりました。小柄な中に誰よりもエネルギッシュなパワー、次々と膨らむアイディア、中田先生のフットワークの良さには皆敬服しております。総会の折、退任のご挨拶の中で、熊谷支部長就任時はご主人様を亡くされ一週間目であったとのこと。当時のお辛い胸の内を初めてお聞かせくださいました。熊谷支部のため、ご尽力くださいましたこと、ここに改めて御礼申し上げます。

そしてこの度、支部長という重いお役をお受けいたしました私、松崎宗渓でございます。熊谷支部が結成されましたのは昭和三十年、今年で結成五十六年目となります。初代より「茶道の継承」「若い世代への伝承」に力を入れてまいりました。私もその志を大切にしてまいりたいと存じます。

今、世界は平和な風が吹いているわけではありません。現状のままではいけない……、誰しもが「何か」を感じ、「何か」を求め始めた、探し始めたと感じております。「茶道」の中にこそ、その「何か」があるのでは……と気づき始めているように思われます。その期待を裏切ることのないよう、浅学非才の私ではございますが、精一杯務めさせていただきます。今後とも熊谷支部をよろしくお願い申し上げます。

2011年2月13日

グラミー賞おめでとう ロサンゼルス不白会松山夕貴子さん

西村宗櫛(ロサンゼルス不白会)

ロサンゼルス不白会二十周年茶会で

松山夕貴子さんは、ロサンゼルス不白会西村社中で、茶の湯の稽古に長年通っている方です。

二月六日の初釜でも忙しい中、お点前をされました。江戸千家のお茶会ではいつもお琴の演奏と茶の湯をして紹介して、お茶会を盛り上げて下さりもう十年以上になります。

今年の初釜でお点前をする松山さん

江戸千家の仲間が世界的に栄誉ある音楽部門で受賞された事は素晴らしい事と思います。日本の伝統文化の真髄が世界に向けて大いに羽ばたいていく事を願います。

2011年1月16日

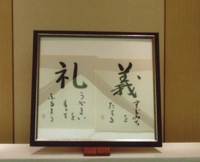

岩手不白会初釜

星山宗淑(岩手不白会)

初釜風景

会長の挨拶の中で、お家元より頂戴した色紙「義」と「礼」のご披露があり、この儒教の二語が本年の岩手不白会のテーマであると話されました。

濃茶席は御初代のお筆「鶴宿萬年松」がかかげられ、御初代のお茶入「布袋」、茶杓「磯の松」を使い、嶋台のお茶碗で大福の濃茶をいただき、新年をお祝いしました。

今年一年卯年にちなみ、会員一同飛躍してまいりたいものであります。点心は三田名誉会長の乾杯のご発声で全員揃って会食し、その後福引きと続き、和気藹々と時間を忘れて楽しい一日を過ごしました。

2011年1月8日

七事式で新春を祝う

ロサンゼルス不白会

ロサンゼルスで発行されている新聞、日本語新聞「羅府新報」に、ロサンゼルス不白会新井宗京社中の初釜が掲載されました。

以下、転載します(編)

以下、転載します(編)

七事式且座で、日頃の稽古の成果を

新井社中は日頃の稽古の発表を兼ね、特別正月行事として七事式の且座を行った。

床には「日々是好日」山下顕光老師筆の軸を掛け、棚は山田嘉丙作の木瓜卓名心庵花押入を使った。また、薄器に川北良造作の山中黒棗名心庵花押入、茶杓には十代川上宗雪名心庵作の「松の友」を取り合わせた。

七事式且座の稽古では、花、炭、香、濃茶、薄茶のうち花、炭、香は客方へ所望し、濃茶は東(亭主)、薄茶は半東が行う。まず札を引き各担当を決め、正客(花)は和具名幸子、次客(炭)は榊原美香、三客(香)はマーセリオ宗和、東(濃茶)は景山アン、半東(薄茶)は藤田宗明の役割で行った。半東は東の補助で通い役も行うため最初から最後まで気の抜けない気配りが必要である。

新井社中、記念撮影

また、懐石には新井宗京師の手造りのお節とお雑煮をいただき、最後に福引で無事に御初釜を終ることができた。本年も基本を大切に、そして日常の暮らしの中に茶の湯の精神を取り入れて行きたいと思う