2014年8月3日

社々の森の名水茶会

岡田宗春(新潟不白会)

今年も栃尾(現・長岡市)の社々(とど)の森で「名水茶会」が開かれました。社々の森は、全国名水百選に選ばれた地です。一席は宗徧流の那須社中、二席は裏千家淡翠会、そしてサービス席として、地元の中野俣小学校が席をもちます。中越地震の少し前に教頭として単身赴任したとき、名水の地でぜひ子どもたちにお茶を教えたいと始めたことが、嬉しいことに今も続いているのです。

僻地一級のその学校は、公民館の分館の役目ももっていました。そこで、親子茶道教室を始め、夜に親子や地域の方々に盆点前を教えました。その後、名水の地の特色を生かした教育を進めようと提案し、総合的な学習の時間に茶道を取り入れるようになりました。

学校の大きな行事、文化祭や創立百三十周年記念式典では、盆点前で子どもたちがお客様を迎えました。中越地震後、校舎が壊れ隣の学校に間借りしたとき、前平山県知事さんがご家族で慰問コンサートを開いて下さったことがあります。その時も子供たちはお茶でお迎えしました。

今年、新たに赴任した校長から、「名水茶会」に今年も是非来て欲しいと嬉しい電話をもらいました。毎年参加していきます。

これからも、自分の社中だけでなく、機会をとらえて、子ども達にも茶の湯の楽しさとすばらしさを教えていきたいと思います。

新潟不白会講演会——「芦屋釜と天命釜」を聴講して

石川昇二郎(新潟不白会)

さる八月三日、新潟不白会講演会「芦屋釜と天命釜」が長野烈先生を講師にお招きし、開催されました。 長野先生により、芦屋・天命などの古典釜の調査・研究に基づいた特徴、デザイン、工法についてご説明いただきました。桃山から江戸期にかけての豊かな感性と技術の高さについてのお話は大変興味深いものでした。特に筑前をはじめ全国に波及した工人たちのこと、見所としての耳の位置や、繰口のディテール、羽根の特徴、意匠や肌などポイントごとにわかりやすくお話いただきました。

当日は当時の釜の他、長野先生の作品など多数の特別展示もあり、美術館のガラス越しではなく、まさに目の前でその質感や造詣のすばらしさを感じる貴重な体験ができました。

講演の最後に、長野烈先生と来賓の永井此君亭様で、茶の湯の釜をはじめこれまで長く伝えられ大切に使われてきた茶道具の散逸についてのお話がありました。なぜ数百年もの間、茶人たちの心をとらえてきたのかを学び、その価値を知ることも大切とのことでした。

茶事をすることを、「釜を掛ける」といいます、今までは茶席に最初から最後までずっと鎮座する釜をただ拝見するだけの私でしたが、この講演で伝世の重みや、洗練されたデザインについて学ぶことができました。さらに茶の湯に対するひとつの楽しみが増えました。

開催にあたり、各社中の皆様の素晴らしいテーブル茶のお席もあり、心満たされる大変充実した一日となりました。

2014年7月1日

留学生を招いてミニ茶会

畝迫佳雪(岡山不白会)

当日は先生と他二名のお仲間と、私も娘と一緒に着物を着てベッキーと赤田さんご一家でミニ茶会をしました。

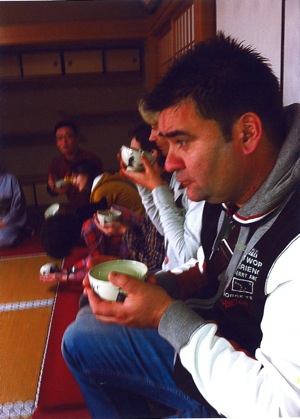

まずは一献といきたい所ですが、外国の十七歳の高校生。桜茶を入れて和やかになったところで、お茶席にご案内し一服。彼女はお菓子の取り方や、茶碗の扱い方など、とても上手に出来ていました。ベッキーにも、お点前をしてもらってホストファミリーの赤田さんに一服。一口飲まれた赤田さんの口から「大変美味しいです」と言葉が出ると、満面の笑顔で胸に手を当てて、ホッと一息つかれていました。すごく愛らしい仕草で茶室全体がやさしい雰囲気に包まれました。片づけも手伝っていただき、炭を初めて見たと興味津々でした。

我が娘は「ベッキーは『お先に』と『かたづけ』って日本語は覚えたよね」と変な所に感心していました。

大事な方に、美味しいお茶を飲んでもらいたい、という純粋な気持ちが表れていたベッキーの姿に、何か気づかされる思いでした。短い時間でしたが、楽しい時間が過ごせ、日本の文化に少しでも触れていただけたかなって思いました。

2014年5月20日

第53回 高田不白会茶会

田辺松雪(高田不白会)

新潟支部より中野様ご夫妻、桑原様ご一家が、ご来高

茶会は、五月二十日、近年にない五月晴れに恵まれた一日。高田別院会館で釜が掛けられました。

濃茶席は、奥座敷で木村蓑心さんが席主を担当されました。床に玉舟の横一行「山青水」を掛けられ、花入は時代あじのあるランタイの籠に在来種である笹ユリ、紫の鉄線。笹ユリの姿は白鳥の湖を踊るバレリーナのようでした。

脇床には、アラビア風の丸い板を敷き板に、仏様を載せ飾る。脇床は荘厳に見えました。お菓子は「ぽえむ」という銘のケーキ。取り合わせや設えの趣向は古今を上手くマッチさせた席でした。

薄茶席は二十七畳の大広間。席主は岡村信雪先生が担当。床に流祖不白筆「日々是好日」の一行、遺墨集に載っておりませんが、明日への活力を与えてくれるような筆致です。

薄茶席 床

近年、イベント茶会が主流ですが、今回、茶席内の人数を考慮されたのでしょう、両席とも緩る緩ると美味しい茶をいただけたことを感謝しております。

2014年5月12日

岡倉天心公への献茶に想う

加藤謙治(高田不白会)

家元による六角堂への献奏

天心公は「近代日本美術界の大功労者」ではありますが、同時に渡米の折、出版された『茶の本』の出版を通じて、東洋思想・日本文化の素晴らしさを多岐にわたって米国に紹介し、多大な影響を与えたことでも、また有名であります。『茶の本』に述べてある、天心公の「茶の湯」に対する造詣の深さと共に、お家元の天心公に対しての想いの深さをご拝察させていただいた気がしました。私には誠に意義深い一日でした。

天心の遺徳忍びて茶を献ず

篠笛響き不如帰哉

2014年4月13日

江戸千家 岩手不白会雪輪会 発会三十周年記念式典・茶会

千田文雪(岩手不白会・雪輪会前代表)

平成二十六年四月十三日、盛岡市中央公民館にて江戸千家岩手不白会雪輪会発会三十周年記念茶会を開催しました。峰雪会、清雪会、雪輪会の会員が百三十名の参加でした。この会は三十年前に三田宗明先生が立ち上げて下さった、中堅者の研究会組織です。

式典に先立ち、物故者への黙祷、オープニングセレモニーとして顧問の三田宗明先生、岩手不白会会長の澤野宗桂先生はじめ、高橋、乳井両副会長様、歴代の雪輪会代表の方々による花寄が行われました。

式典では代表の挨拶の後、会長の澤野先生から日本文化の集大成としての茶道とその精神について、続いて顧問の三田先生からは雪輪会発会に至った経緯や会への期待などお話しいただきました。

岩手不白会 澤野宗桂会長の祝辞

雪輪会創設者で顧問の三田宗明氏

式典後は、八十名が三席に分かれてのお茶事となりました。

芙蓉席では初代不白を、椿席は八代一元斎、竜胆席は当代名心庵を顕彰するお席と致しました。

齢九十八歳を数えられた三田宗明先生が、三十年前にお家元の思いを実現なされたのがこの雪輪会と伺いました。会員一人一人の様々な環境も、また、社中という枠も越えて、江戸千家茶道が好きで集まった仲間が、日々精進できる会をお作り下さったお家元様、三田宗明先生、会長様、多くの先輩の先生方にただただ感謝するばかりでございました。

この日は盛岡には桜の開花宣言が出されて、青空に岩手山がくっきり浮かび、南部前会長様の笑顔が見えるような佳き日でございました。

芙蓉席では初代不白を、椿席は八代一元斎、竜胆席は当代名心庵を顕彰するお席と致しました。

齢九十八歳を数えられた三田宗明先生が、三十年前にお家元の思いを実現なされたのがこの雪輪会と伺いました。会員一人一人の様々な環境も、また、社中という枠も越えて、江戸千家茶道が好きで集まった仲間が、日々精進できる会をお作り下さったお家元様、三田宗明先生、会長様、多くの先輩の先生方にただただ感謝するばかりでございました。

この日は盛岡には桜の開花宣言が出されて、青空に岩手山がくっきり浮かび、南部前会長様の笑顔が見えるような佳き日でございました。

●芙蓉席 …… 席主 南宗園

芙蓉席 床:大瓢箪画賛 流祖不白筆

●椿席 ……席主 沼宮内宗哉

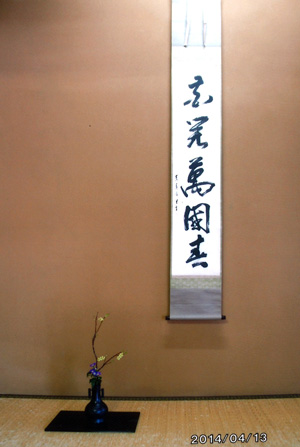

椿席 床:花開萬国春 一元斎筆

●竜胆席 ……席主 金宗美

竜胆席 床:一座建立 名心庵筆

2014年3月23日

高田支部研究会にはじめて参加して

藤枝義丸(高田不白会)

テーマは、お濃茶の「組合せ点前」。小島支部長のリードで大事なところを確認し合いながら進められました。主茶碗は流祖手造りで、銘「鞍馬」。へらが入った堂々とした姿の赤楽で、参加者から久し振りで会えたと喜びの声が上がりました。

席主役は岡田先生、お客役は小川先生はじめ三人の先生方、このお点前は、私にとって普段行わないものなので、見学していて大変勉強になりました。

次に、七事式の一つ「花月」、客役亭主役の五名の方が選ばれ、札を取り、亭主になり、客になり、席を入れ替わり、見ている私も楽しくなり、いつかやってみようと思いました。

不白作茶碗 銘「鞍馬」

不白作茶碗 銘「鞍馬」

2014年2月1日

江戸千家-学びながら、和やかに初釜(「羅府新報」から)

西村宗櫛社中(羅府不白会)

◇ ◇ ◇

茶道江戸千家西村宗櫛会長の初釜茶会が一日、西村会長宅の錦泉庵で開かれた。

福茶に続く初座は、折りからのチャイニーズ・ニューイヤーを祝し、台湾から駆けつけた社中の李宗瑾さんによる台炭点前から始められた。釜は卍釜、高台寺蒔絵の炉縁、鶴の香合が使われた。

初釜祝懐石膳は会員の毘沙門グループ社長、甲山貴明さんが「多聞」レストランにて自らも調理した料理が振る舞われ、見た目も味も絶品な懐石料理をお雑煮と大吟醸「獺祭」の名酒で味わった。

銅鑼の音が静かに鳴り響いて中立ちとなり、つくばいを追えて後座の席入り。床には足立泰道老師の「福寿」の軸、竹鶴の花入には松、椿、木蓮などが生けられた。しめ縄飾りの竹台子には、朱塗手桶水指、唐金皆具、火舎蓋置が置かれた。

濃茶席亭主は李宗瑾さんが、半東を乗富宗久さんが務め、正客を西村宗櫛、中詰を金野大吾郎、中正客をウルハウゼン宗円、詰を渡部久世の各氏が務めた。

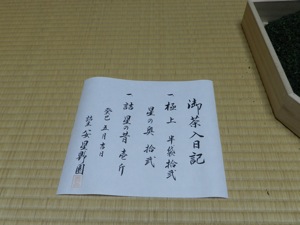

濃茶碗は金銀嶋台、出服紗・松喰鶴紋緞子、茶入は古瀬戸の大海、曾山作、仕服は龍亀甲長緒緞子、茶杓は象牙。茶は星野園「星の奥」、菓子は星野園の茶露饅頭、菓子器は松漆蓋付(享保時代)が用意され、厳かに濃茶が練られ、抹茶の醍醐味をそれぞれ味わった。

初釜濃茶席

釜は露地紋鶴首・菊池正直作、水指は十三代田原陶兵衛作の萩耳付き、茶碗は野々村仁清写の色絵金銀菱重筒茶碗、棗は鶴(加賀蒔絵・和歌の浦)高山作、茶杓は仙石作の枝松、茶は星野園の「星峰」、菓子は銀座花のれんの和三盆、鶴亀がそれぞれ使用された。

初釜がはじめてという人も何人か出席していたことから、西村会長により要所要所で所作や決まりごとなどの解説が加えられ、茶歴の比較的長い人も含めて、一同楽しく茶の湯を学びながら進められ、和やかな初釜となった。最後に西村会長より皆にプレゼントが渡された。

また、日本の江戸千家川上宗雪家元からは、平成二十六年度の課題「自宅の茶事-実践」が示されており、西村会長は「稽古ばかりではなく、自宅に客を招いて亭主の考えで一献、茶を差し上げることを楽しむ『おもてなし』を、アメリカでも各自で大いに実践してほしい」との希望を出席者に伝えた。「石原 嵩 写真も」

和やかな雰囲気に包まれた薄茶の立礼席

学びながら楽しんだ初釜の出席者たち

2014年1月19日

新潟不白会 八十周年を祝う

祝賀会と茶会……於鍋茶屋

新潟不白会

濃茶席 中野宗順支部長によるお点前

◆祝賀会を終えて

新潟不白会事務局 永野宗与

昭和十年五月、八代宗匠一元斎、閑雪先生ご来臨、江戸千家不白流新潟支部が発足されてから八十年を迎えます。

去る一月十九日「新潟不白会八十周年記念祝賀会」を開催する運びとなりました。当日は雪交じりの冷たい風が吹く大寒、お家元ご夫妻、宗康先生ご夫妻、東京、群馬、高田の役員の方々にお出ましをいただき、会員と合わせて百十五名の参加者でした。

濃茶席は中野宗順会長が亭主を務め、初釜を兼ねたお祝いの設えでおもてなしをご披露され、振り袖の若いお嬢様方のお運びで席中が一層華やぎ、ご亭主の思いが伝わるお席でした。 テーブル茶席は、常々お家元からご指導いただいていることを実践し、五卓を青年部や若い弟子たちが担いました。それぞれが趣向を凝らし、自宅でお客様をお招きしているかのように、和やかに和気藹々とお話しを弾ませておりました。

式典においては、八十周年にちなみ、八十歳以上の会員十三名に、功を労いお家元から色紙を贈呈していただき、一同より暖かい大きな拍手が贈られました。祝宴は新潟芸妓の踊りとお家元の篠笛のアトラクションも交えて座を盛り上げていただき、老舗料亭での優雅でゆったりと余韻の残る一日となりました。

会員一同が同じ方を向き、そのことで協調性や達成感、喜びを味わうことができたと思っています。更に十年後九十周年のお祝いができますことを大いに期待したいと思います。

新潟不白会事務局 永野宗与

昭和十年五月、八代宗匠一元斎、閑雪先生ご来臨、江戸千家不白流新潟支部が発足されてから八十年を迎えます。

去る一月十九日「新潟不白会八十周年記念祝賀会」を開催する運びとなりました。当日は雪交じりの冷たい風が吹く大寒、お家元ご夫妻、宗康先生ご夫妻、東京、群馬、高田の役員の方々にお出ましをいただき、会員と合わせて百十五名の参加者でした。

濃茶席は中野宗順会長が亭主を務め、初釜を兼ねたお祝いの設えでおもてなしをご披露され、振り袖の若いお嬢様方のお運びで席中が一層華やぎ、ご亭主の思いが伝わるお席でした。 テーブル茶席は、常々お家元からご指導いただいていることを実践し、五卓を青年部や若い弟子たちが担いました。それぞれが趣向を凝らし、自宅でお客様をお招きしているかのように、和やかに和気藹々とお話しを弾ませておりました。

式典においては、八十周年にちなみ、八十歳以上の会員十三名に、功を労いお家元から色紙を贈呈していただき、一同より暖かい大きな拍手が贈られました。祝宴は新潟芸妓の踊りとお家元の篠笛のアトラクションも交えて座を盛り上げていただき、老舗料亭での優雅でゆったりと余韻の残る一日となりました。

会員一同が同じ方を向き、そのことで協調性や達成感、喜びを味わうことができたと思っています。更に十年後九十周年のお祝いができますことを大いに期待したいと思います。

濃茶席

◆もてなし、もてなされ

桑原 誠

私も五年に一度の鍋茶屋での初釜を楽しみにしておりますが、十年前は支部七十周年で全国大会が行われた年でもあり、大会直後の七月には大水害、十月には中越地震があったのを思い出しました。

午前は、先生方による濃茶席と青年部によるテーブル茶席で、各々が好みの茶碗を用意する趣向でおもてなししました。私の席にはお家元が来て下さり、お客様に花所望ならぬお茶所望で茶筌を振っていただいたり、豊富な話題に話が尽きず、東の役割と時間を忘れ一緒に席を楽しませていただきました。

祝賀会では、中野会長の挨拶に続き、お家元、群馬の宮下先生の祝辞があり、宗康先生の乾杯で祝宴が始まりました。古町芸妓さんの舞があり、お家元の篠笛はアンコールにまで応えていただき、十七のテーブルではそれぞれ和気藹々歓談しておりました。

帰りの車の中では、入会間もない会員が「なかなかできない体験をさせてもらった」と繰り返し、私ももてなす楽しみともてなされる楽しみを同時に体験できた貴重な初釜となりました。

桑原 誠

私も五年に一度の鍋茶屋での初釜を楽しみにしておりますが、十年前は支部七十周年で全国大会が行われた年でもあり、大会直後の七月には大水害、十月には中越地震があったのを思い出しました。

午前は、先生方による濃茶席と青年部によるテーブル茶席で、各々が好みの茶碗を用意する趣向でおもてなししました。私の席にはお家元が来て下さり、お客様に花所望ならぬお茶所望で茶筌を振っていただいたり、豊富な話題に話が尽きず、東の役割と時間を忘れ一緒に席を楽しませていただきました。

祝賀会では、中野会長の挨拶に続き、お家元、群馬の宮下先生の祝辞があり、宗康先生の乾杯で祝宴が始まりました。古町芸妓さんの舞があり、お家元の篠笛はアンコールにまで応えていただき、十七のテーブルではそれぞれ和気藹々歓談しておりました。

帰りの車の中では、入会間もない会員が「なかなかできない体験をさせてもらった」と繰り返し、私ももてなす楽しみともてなされる楽しみを同時に体験できた貴重な初釜となりました。

テーブル茶席

テーブル茶席2

祝賀会風景

岩手不白会初釜

岩手不白会

本席 澤野会長のお点前

本席の床には初代不白「鶴宿萬年松」が掛けられ、青竹に結柳と紅白の椿、御初代の香合が飾られ厳かなお席となりました。竹台子に透木釜に朱手桶、柄杓や茶筌青竹を、お菓子は花びら餅にしました。代々受け継がれてきた布袋の濃茶器、磯松の茶杓、嶋台の茶碗にて澤野会長、乳井副会長の厳粛なお点前で濃茶をいただき、心身ともに新たな一年の始まりとなりました。(田村宗和)

本席床

薄茶席は清々しさの中にも新春の華やかさを感じるお席になるように心がけました。

床にはお家元の「雪中梅」を掛け、焼締め筒花入に木瓜と水仙を入れ、ぶりぶり香合を飾りました。立礼卓に筒釜と白磁平水指、不白好の亀蒔絵の薄茶器、誡堂銘「千年の翠」の茶杓、富士山と金菱銀菱の茶碗、菱馬の蓋置。松と鶴の干菓子を用意しました。

当日は亭主と誘導を峰雪会が担当し、茶席のお点前、お半東、お運び、水屋は雪輪会が担当しました。チームワークのとれたグループでもあり、お客様も水屋も会員の皆様ですので、余裕のある和やかな、楽しいお席となりました。

その後一同に集まり賑やかに会食をし、福引きに一喜一憂しながら一年間元気で楽しくお勉強することを心にして新年会を終了しました。(永井宗悦)

薄茶席床

立礼卓

2014年1月11日

長野不白会初釜

大場雪絵(長野不白会)

日頃の社中お稽古ではお目にかかれない諸先輩方とご一緒させていただける、ありがたい機会です。私は茶席の当番の一人として、当日を迎えることとなりました。出席者総勢二十一名。その中には小学生のお孫さんが二人。小さな体に華やかな着物、髪もかわいらしく結い上げて、茶席をさらに晴れやかな場としてくれました。驚きましたのは、そのお嬢さん方が姿勢も正しくその場に座し、飽きる事なく茶席の設えや点前を、静かに興味深く見守っていたことです。

私は当日のお当番として緊張感の緩むことのない一日でした。学んできたことをそのまま実践すればよいと思うものの、大勢のお客様を前にするといつものお稽古とは違い、いつの間にか肩に力が入ってしまいました。

しかし、いざ自分の薄茶点前の出番となり、ふと心に甦ってまいりましたのは、過去にお家元招請研究会で薄茶点前の割稽古の一人として、お家元のご指導を受けたときのことでした。一つ一つの動作の意味を説いていただき、お客様を想い、もてなす気持ちを点前に込めることを教えていただきました。その時の記憶が甦り、緊張感の中にもお客様に美味しい薄茶を召し上がっていただこうと、点前に集中することができました。また、李支部長をはじめとする皆様の支え、優しいお声掛け、数々のお心遣いが私を救ってくださいました。終わってみれば、まさに一座建立といえる、素晴らしいお初釜となったと想います。

茶席は、主客問わず皆で作り上げるもの。諸先輩方から小さなお子さんたちまで、一人余さずそれぞれが主役であったと思います。その中で、微力ながら茶席当番の一翼を担うことができ、わずかでも皆様のお役に立てたのではないかと慶びを感じております。自らの反省点は今後に生かしつつ、今は初釜の席でご一緒いただきました皆様お一人お一人にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

2013年12月1日

お茶会、初体験

森 宗絹(八女不白会)

その時の感想が寄せられましたので、紹介します。

◇ ◇ ◇

私事でありますが、十一月三十日にロシア人のエレナと結婚しました。ロシアから五名、イタリアから二名が来日し、開運寺さまでのお茶会へ招待していただきました。

素晴らしい紅葉の庭を前にはじめてのお茶をいただき感動。日本人でも考えつかない質問が出るなどびっくり。また座禅も経験し警策を受けた人もいました。

お茶会の関係者及びお寺の方々には大変親切にしていただき、素晴らしい一日を過ごすことができました。全員が日本文化のすばらしさに感動、感激し、帰国する事ができました。ありがとうございました。(蒲池 正規)

◇ ◇ ◇

開運寺で過ごした時間は私達にとって驚き以外の何者でもありませんでした。本当は今回体験するお茶会は簡単な略式だろうと思っていたからです。

しかし私達を導いてくれた道は、予想、想像を超えるものでした。

お寺(茶室)に通された瞬間目に入ってきた世界は、言葉には言い表せないものでした。着物姿の方々の凛々しさ、作法の美しさ、流れるような時間の静けさ、そして漂う空気が厳かであることに圧倒されました。

座禅修行体験では御住職の警策を持ち歩かれる姿は格好よく、また警策をいただいた体験はとても神秘的でした。(母は数日の間、時差ボケに悩まされ、夜眠れない日が続いていましたが、警策をいただいた日以降は不思議と眠れるようになったそうです。) 何世紀と受け継がれる異国の伝統、文化に対し、私たちは多大な好奇心と素直な気持ちで少しでも多くのことを理解しようとしたため、質問、二カ国語(イタリア語、ロシア語)による通訳等でその場の雰囲気を壊してしまったようになってしまい、申し訳なく思います。ご理解いただければ幸いです。

この短いコメントで異国からの人達(私も含め)の感想をまとめようと勤めましたが、やはり人それぞれの気持ち、思いまでは正確に伝えることは難しいです。ただ、一言言える事は、今回日本で体験した人生初のお茶会、禅、それは生涯皆の記憶、心の中に残り続けます。それは私が数年前に初めて経験した川崎のおばさんの家でのお茶会と同じです。最後に、お茶会、御住職並びに関係者の方々へ感謝申し上げます。ありがとうございました。(エレナ〈蓮池正規訳〉)

乱飾相伝式に出席して

末永惠雪(静岡不白会)

昨年十二月一日、家元邸花月の間における相伝式にて、乱飾の許状とともに看板をいただくことができました。お茶との出会いは、稽古に出かける妻を送り迎えする際、先生の茶室に上がったことからでした。残念ながら妻は仕事の都合もあって挫折してしまいましたが……。また、建築設計に関わる仕事柄、茶室の間取りと収まりを知りたいという気持ちや、茶碗などの道具類に少なからず興味があったこともきっかけになりました。

以来九年近く立ちますが、当時は看板をいただくなどとは思ってもいませんでした。ここまで続けることができたのは、静岡支部の先生方や先輩の皆様方のおかげだと感謝しています。

家元邸にお伺いしたのは、一年前に社中の皆様と初釜に参加してして以来になります。二度目ということで少し緊張感が和らいだせいか、家元にお酌をしていただき、この日はすっかり飲み過ぎてしまいました。今回も美味しいお料理とお酒を堪能し、また家元直々のお点前による濃茶をいただくという、言葉では表せない豊かなひとときを過ごすことができました。

立派な道号をいただいたとは言え、納得のいく点前もできず、つたない所作にて稽古をしていますが、美味しいお茶を点ててお客様をもてなしたい、という気持ちだけは強く持ち続けてこれからも精進していきたいと思っています。

2013年11月10日

青峰会の炉開き勉強会

高田不白会青峰会

十一月十日青峰会は、「炉開き勉強会」を計画いたしました。当日は、点心、お炭、お濃茶、薄茶と進み、ご亭主がお薄のために用意された茶碗の説明をされながらお客様との会話が弾んでいるところで、気がついたことがありました。それは、自分の気持ちがお客様の方に向いていなかったことです。

場所の提供や細かなところまでご準備いただいた木村先生や、お道具を用意された方、お料理を用意された方、お出かけいただいたお客様、参加された全員のご協力により、勉強会が開催できたことを感謝いたしました。

◇ ◇ ◇

●木村隆炉開きに、会員でない私も招かれ桃源庵*で行われ、小間の床に掛物のみで炭点前、懐石は広間で、竹田会長を中心に役員三者持ち寄り水屋で盛付け。お膳が持ち出され、簡素で明解におしのぎの意味を感じ初座を軽やかに済ませて、中立。銅鑼の迎え付、席入り、躙り口より床の椿一輪目に飛び込み近寄り拝見。掛物(飛鳥井雅有公の歌切)と花が一体に炉は赤々と松風爽やか「……とは墨絵に描きし……」このような風情なのかな?

濃茶一啜二啜と服合いの挨拶もそこそこに思いっきりたっぷりいただき、宗八の黒がお詰めまで回り、お茶の多さに迷い気味。亭主に茶が回り主御満悦、一座建立に主も安堵の笑みと。私事ですが、昨秋妻が急逝し二年ぶりに炉が開かれ釜が掛けられこの家の主故に万感の想い憶い思い……

友集いおもい一つに開炉かな

*「桃源」陶源にちなみ と、名心庵宗雪様の銘名(昭和五十三年)

2013年11月3日

郡山文化祭市民茶会

大竹征子(福島不白会)

前日は二十畳もの大きな和室を、床、畳と拭き清めて待つうち、社中の的確な指示の下、茶道口やお客様の入り口など考慮しながら、お釜を掛けました。待合、受付、水屋と手際よく場所が定められ、心を込めて準備した茶道具を並べ明日を待ちました。

当日は好天に恵まれお席もさらに清々しく、床に大亀老師の「一期一会」のお軸を掛け、社中の持ち寄りの数種の花を野に咲いているかのように、大振りの広州の花入に生けました。残花の一輪の竜胆や、つる梅もどきの赤い実が美しく装い、お客様を迎えるにふさわしい床に整いました。社中一同気を引き締め、心からおもてなししなければと席入りを待ちました。

お客様が座に着かれ、初席主を勤める先輩とお客様との会話を、茶道口でそっと見守っていた先生の安堵とやさしい笑顔がとても印象に残っています。

お点前は中置で「大変珍しいですね」のお言葉。主茶碗は高麗柿の蔕、替茶碗は紫交跡の菊を揃えました。この時節にぴったりな取り合わせですねのおほめをいただき、しっかり手に取りご覧になっていました。またこの茶室の障子からの光も、この場を和ませ美味しいお菓子と、お茶を差し上げることができ、大変有意義な一日でした。

最後のお客様をお見送りし今日の反省をしたなかで、岩谷先生より「大寄席の茶会は皆の協力なしでは行えないことや、時には諸流の自由参加のお茶会などにも出かけて、参考にすることも勉強になりますよ」とお話がありました。私達郡山市民も、大震災後二年八カ月が経ちましたが、皆苦しみに耐ええながらも、このような茶会で皆様の心を癒すことができたのではないかと思いました。

2013年10月23日

平成25年 茶壺口切り

八女郡星野村 星野製茶園

今年も家元が茶壺を預けている九州の茶園で、茶壺口切りの儀が行われました。五月に製造された碾茶を五カ月間保管した二種の口切りの茶は、孤峰忌の参会者に振る舞われました。

◇ ◇ ◇

謹んで 今年も碾けり茶臼(うす)の音

*呂宋

口切りに 集う茶園の家族達

〈家元スナップ句より〉

*呂宋

口切りに 集う茶園の家族達

〈家元スナップ句より〉

2013年10月2日

お茶会で拡がる交流の輪—江戸千家不白会が点前

ロサンゼルス不白会(西村宗櫛社中)

夏は氷点てで

その様子がロサンゼルスに本拠を置く日本語新聞『羅府新報』に掲載されました。抜粋して紹介します。

◇ ◇ ◇ ◇

小東京のホンダプラザ内にあるお茶とハチミツの専門店「Honey & Green」で定期的に開かれているお茶会に地域コミュニティーの人々が気軽に集い、交流の輪を広げている。

毎月二回程度の割合で開催されているこのお茶会について、同店の五十嵐達社長は「茶道の基本を通して茶の湯の楽しさを学ぶと同時に、日本の最高品質のお茶と北米を中心とする滋養価の高い天然ハチミツのよさを皆さんに直接味わってほしいとの思いで実施している」と話す。江戸千家ロサンゼルス不白会の西村宗櫛教授が指導にあたる。

江戸千家不白会は、家庭でも点てられる「テーブル茶」を今年のテーマとして上げており、西村教授は「一般の人が茶の湯に親しみ、自分も習ってみたいと思える楽しい茶会である。亭主と客が時間をかけてゆっくり季節感や花などを愛でながら、交流の輪が広がる場にしたい」と話している。

仲秋の名月の日 秋の風情を楽しむ

2013年9月19日

お客様に楽しんでいただけるように

杉田佳織(高田不白会)

床には「土 この豊かなるもの」という木村先生五十歳のお祝いの際にいただいたというお家元直筆の書が飾られていました。陶芸をするものとして世界観、土の大切さを今一度考える意味で飾られたとのことで、木村先生の陶芸にかける熱い思いが伝わってきました。

陶芸をされている方、お茶を習い始めたばかりの方など色々なお客様が作品を見に来られていました。お席でお茶をいただくのははじめてだということで緊張されている方もいらっしゃいましたが、木村先生がお客様に合わせて分かりやすく茶の湯や陶芸、お道具について話をされていたので、リラックスして一服のお茶を楽しんでいただけたようでした。自ら選んだお茶碗でお茶を召し上がられたお客様は、「手に収まる感じがちょうどいい」と満足され、お茶を楽しみながらお茶碗の魅力も感じておられました。

先生やお客様と一緒にお話しながら、お点前をさせていただき、いろいろな方に自分の点てたお茶を飲んでいただくことの喜びと、出会いの楽しさを感じることができました。

今回は、一期一会の気持ちをもってお席に入ることの大切さを再確認する良い機会となりました。

2013年8月18日

福島県民の日、茶会で市民と交流

岩谷宗洋(福島不白会)

福島不白会前支部長 岩谷宗清氏

林で囲まれたかやぶき屋根の明治開拓時代の郡役所として使われていた建物は、当時そのままの姿を留め、一歩足を踏み入れると、開拓期の人々の息遣いさえも感じられるようです。クーラーも無く水道の設備も建物の外でしかない水屋でしたが、それさえも趣があり、明治時代にタイムスリップしたようでした。

まだ猛暑の中ではありましたが、襖を全て取り払い吹き抜ける涼しい風や、時折木々の間から聴こえる蝉の声が、ゆったりとした茶会を盛り上げてくれました。

公園から引き続きの施設であるため、散歩の途中の普段着のままのお客様や、全く初めてで座り方も知らないのでと、笑いながらお席入りして下さった方など、さまざまな方々にお茶に触れていただいたことは、とても嬉しく、このような歴史を持つ場所で、茶会を開けることに幸せを感じながら「おもてなしの心」を改めて思う一日となりました。

2013年6月2日

諸流のお茶会にて 涼をテーマに

疋田佑子(青森不白会)

会場は正覚寺の一階です。お茶室にしつらえた大広間に面した、立派なお庭の木々の葉擦れの音がかすかに聞こえ、優しい色合いのさつきのお花が咲き、池では小鳥たちが、気持ちよさそうに水浴びをしています。

今回のお席のテーマは「涼」です。竹内先生は、初夏を思わせるお天気に、いらっしゃるお客様に少しでも涼を感じていただけるようにと、お道具の取り合わせを考えて下さいました。

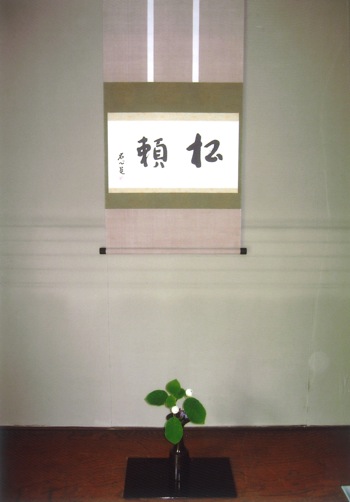

床の間のお軸は、家元、名心庵筆の「松頼」が掛けられていました。松の梢や木々の間を爽やかな風が吹いてくるのと、その涼しさの中に、少し温かさを感じる書です。その下には大山蓮華の代のつぼみがよく映えていました。「曲水」と銘が付けられた一兆作のお茶器も金地に黒で曲見ずが描かれ不白好の米棚にスッキリと収まっています。

もう一つ、特筆すべきお道具の一つにお茶杓があります。家元、名心庵と箱書きのある銘「初瀬川」で、櫂先が通常より角張っています。先生はそれこそ宝物のように扱って私達弟子たちにも「優しく丁寧に扱ってくださいね」と気を配られていました。

もう一つ、微笑ましく思ったことがあります。それは、お運びの中に中学生のお嬢さんと高校の男子生徒がいたことです。二人とも若いにもかかわらず、この道の先輩であるお母様はおばあちゃまのいうことをよく聞き、お運びの時も足運びや物腰が由がで落ち着いていて関心させられました。