2014年5月25日

風炉の炭点前とお濃茶の基本

博子先生招請研究会

八女不白会

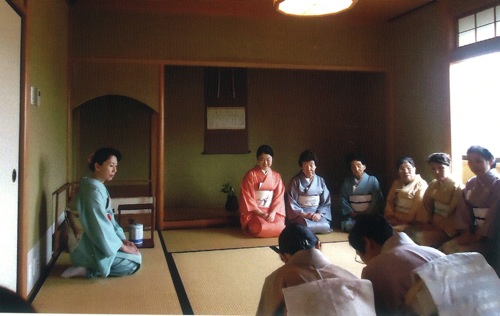

夏日を思わせるような五月二十五日に、博子先生の研究会がありました。

客の詰の役をいただきました。直接に先生の指導を受けましたが、緊張の余り身体が思うように動きませんでした。人前ですることの難しさ、普段のお稽古が如何に大事かを感じました。また、基本を重視しながら、その部屋のつくりや正客、亭主、半東の方との関わりの中で、臨機応変な対応ができるようにということも学びました。

今回の研究会では、入室の手がかりから始まり、お客の拝見の仕方を詳しく教えていただきました。扇子の使い方など、日頃からやっていることでも改めて実践することで、色々な疑問が湧いてきました。点前の要所要所で指導をいただきましたので、随時、疑問を解決することができ、とても勉強になりました。

色々と指導をいただきましたが、先生のお人柄でしょうか、皆さんの質問もたくさん飛び交い和やかなうちに、研究会があっという間に過ぎてしまいました。

○亭主として学ぶ………川島宗濱

先ず席入り、お床拝見の仕方を教えていただき、お炭点前と進み、羽帚での清め方、実際に塵を払うようにとご指摘を受け、手順の型にばかりとらわれる自分に気づきました。

炭点前の一番は、次にお濃茶を点てるための釜の湯が沸くことである。そのためには種火の付け方から始まり、もし火の回りが良くない時は、中立の時に火を足す。今回はじめて亭主を務めさせていただき、お家元がおっしゃる「自分の家でお茶を」の意味がほんの少し分かったような気がします。

お濃茶における服紗捌き、お茶入の扱い、出し服紗、客としての使い服紗の使い方、半東としての使い服紗の返し方等、質問にお答えいただき、また一番基本の立ち居についても踵をつけて立つ様、日頃のお稽古時に意識すると身に付く事等とても有意義な研究会でした。

博子先生とのご縁を得たことで、基本に立ち返り久し振りに本気で勉強させて頂きました。目標は自宅での実践です。

2014年4月29日

「濃茶付花月」と「花月」の違いを学ぶ

博子先生招請研究会

渡辺真雪(福島不白会)

課題は「濃茶付花月」です。はじめに「花月」との違いを説明していただき、その後実践に移りました。

亭主、客四人で、私は次客としてお席に入りました。濃茶付花月では、最初に「花」の札を引いた方が濃茶を点て、それを皆でいただきます。今回は点てた方もいただきました。

そして二番目に「花」を引いた方がお棚から薄茶器を膝前に置き薄茶を点て、「月」の方がいただき、三番目に「花」を引いた方が濃茶器と薄茶器を入れ替えします。

自分がいつ「花」を引くか、自分の札の扱いに気を取られて他の方の札の動きまで気に掛ける余裕がありませんでした。

その後、折据と札の扱い方について丁寧に説明してくださいました。午後は数茶で数種のお菓子をいただきながら和気藹々お薄を喫し、その後「花月」を行いました。

これで「濃茶付花月」と「花月」の違いを理解することができました。

「花月百遍おぼろ月」と言われるように札の出方にきちんと対応することが難しく、まだまだ修練が必要なことを実感いたしました。そして、だからこそ面白いのではないかと思いました。そのような心の余裕をもって「花月」ができるようになりたいと思いました。今回研究会に参加でき、とても有意義な一日でした。

2013年8月16日

名物茶碗飾りについて

博子先生招請研究会

玉田宗正(岩手不白会)

最初に「名物茶碗」の由来と、現代における「名物茶碗」についてのご説明がありました。研究会では建盞天目「銘宇宙」を用いました。この茶碗は、お家元より岩手不白会が賜ったものです。

名物茶碗飾りは、茶事形式にて、二通りの方法をご指導いただきました。

一つ目は、初座に名物茶碗を床に飾る方法で、博子先生がご亭主になって、実際にご指導下さいました。正客から茶碗拝見の所望があり、博子先生のお茶碗の扱い方をつぶさに拝見することができました。実に自然に、大切にお茶碗を扱われるその所作に、出席者一同目が釘付けになりました。そのあと、一献あり、ご亭主もご相伴されました。中立ちのあと後座は、別のお茶碗でお濃茶を点てられました。

二つ目は、初座において、床にお茶碗を飾らず、後座で茶筌飾りをして、名物茶碗の扱いをする方法でした。茶筌飾りは自分が担当しましたが、健盞天目茶碗でのお点前は初めてで緊張いたしました。ご亭主が名物茶碗の扱いをされた時は、半東も同じような扱いや所作をしなければならないというご指導をいただき、もっともなことであると思いました。

博子先生には、名物茶碗を用いた二つの茶事の仕方、また名物茶碗を理解して扱う方法や所作を整えることの重要さ、そしてお客も半東も気持ちを一つにすることの大切さを本当に丁寧にご指導いただきました。

2013年6月10日

◎基本をテーマに

博子先生招請研究会−【基本】

長雄宗悦(茨城不白会)

その後、茶杓の拭き方、服紗捌き、なつめの捌き方、一つ一つの細かい動作を丁寧にご指導いただきました。

「短い時間に意識をする」という言葉をお聞きして、立ち方、背筋などの点前をしながらの注意を見直さなければと思いました。

午後は御指導いただいたことを元に、お茶を点てて皆さんで一服いただきました。

次に、廻り花で三人が担当いたしました。時間ぎりぎりまで、ご指導いただきました。色々な質問が出て、先生の丁寧なお答えでよく理解することができ、充実した研究会ができた一日でした。

次の研究会を愉しみにしたいと思います。

2013年4月28日

組合点と数茶を学ぶ

博子先生招請研究会

福島不白会

四月二十八日、郡山市二十一世紀公園麓山荘で、川上博子先生をお迎えして行いました。

はじめに組合点のご指導をいただき、私は点前の手順を違わぬようにすることで精一杯でした。博子先生からは、組み合わせはお茶碗が大事なので茶碗を傷めず取り出しやすい建水に重ねることや、茶筌や茶杓を飾るためには水指の蓋は塗りで平らな物のほうが良いことなど、道具の組み合わせ方を学びました。

お点前では、大事な茶碗に「湯を注ぐときの所作等は、点前の決まり事でやるのではなく丁寧に扱おうとする心が自然に手を添える所作になって表れるのです」と実技を通して教えていただきました。招かれたお客を席のしつらいなどから亭主のもてなしの心配りを感じることや茶碗を常に服紗の上で扱うなど、心遣いの大切さなど、ひとつひとつお話しされ私など主客の心構えの大切さを痛感し時の経つのも忘れる程の充実感を味わいました。

□ □ □

○大橋宗恵 午後からは数茶の研究で、私は末座で札役をさせていただきました。数茶のお席ではお茶をいただく経験はありましたが札役は初めてでしたので緊張の連続です。博子先生からご助言があり、折据に札を並べることから教えていただきました。

最初は客一人、一枚の札を取る方法で折据から札を取り読み上げる頃合いや札の置き場所など細かい点をご指導いただきながら基本の式法を学び心にゆとりができました

。 二度目は全員が客のとなり一枚の札を二、三人で申し合わせで茶を飲み回す方法で行い名乗りあった客同士の所作も楽しそうに見えました。札が一廻りした頃、博子先生から陰点のご指導があり、これは、私も含め初めてのことでしたので、皆、戸惑って席がざわついてしまいましたが、無事最後まで務めることができました。

私は、今回の札役の勉強を通して数茶は「振る舞いの心を学ぶもの」という主旨の意味が少し分かってきたように思いました。

終了後は、優しく熱心に教えて下さった博子先生をお囲みして今日の反省点や自由な疑問、質問などたくさんおお話し合いができ全員一同楽しく充実した一日であったことを喜び合いました。

2013年3月3日

花月と大花月の実践

博子先生招請研究会

牟田泰雪(久留米不白会)

まずは、美味しいお茶をたくさん楽しんでいただけるよう、亭主は火、湯の準備を十分に、とのお話から始まり、続いて四畳半花月。実践の中で、折据、札の扱い、足の運びにいたるまで、こまやかにお教え下さり、曖昧でした所も、しっかりと学ぶことができました。

午後は大花月。こちらは、お家元のご提案により、各々の服紗を用いての居付き大花月の実践でございました。日頃、結び服紗でのお稽古を常としておりましたので、大変興味深く、しっかり拝見いたしました。

また、日頃よりきちんと立つこと、とのお話がございました。基本の立居の大切さは、お家元からも繰り返しご指導いただいてきたことですが、省みますと、反省しきりです。

ぎこちないながらも、ただ目の前の一碗に向き合っていた自分を思い返し、心新たにした桃の節句の一日でございました。

2012年4月29日

各種お茶入の扱い

博子先生招請研究会

渡邉 宗翠(福島不白会)

今回は四滴、手桶、耳付茶入、肩付茶入など十四種類のお茶入を準備し、ひとつひとつの茶入の扱い方、茶入の清め方、片づける時の注意点などを詳しくご指導していただきました。四滴は、茶入の形の特徴で、清め方、扱い方の違うことを話していただきよく理解することができました。

蒔絵のものは広間で、竹や蔦で作られた物は小間で使うなど、素材で使われる場所が異なることを茶入を見ながら学ぶことができました。また、服紗捌き、茶杓の拭き方など、基本の動作も丁寧にご指導いただきました。

研究会の最後に今回準備した茶入の中から、大渡しと手桶の茶入を使い二回お茶を点てて皆でいただきました。

たくさん学んだ後のお茶でしたので、格別においしく、一服のやすらぎのようなものを感じることができました。

研究会のあとのお稽古では、今まで無意識に行っていた服紗捌きもひとつひとつ確認をしながら行うようになり、ひとつの所作にも深みが出てきたように思っています。自分の点前の所作を振り返り直す、よいきっかけとなり、大変勉強になりました。

2011年9月11日

一二三 評価することで学ぶ

博子先生招請研究会−【七事式】

田中宗玲(岩手不白会)

寄付はお家元直筆の団扇にトンボの絵の小幅で、本席のお軸は七事式教本の式法標語の中にある一二三の御初代の「唯有一乗法」、禅語で、大龍和尚のお筆でした。亭主、客五名、見学の会員も緊張と学ぶ意欲で漲っておりました。

はじめのご指導のお陰で、小箱の扱い、札の入れ方等はことなく運びましたが、普段のお点前、お茶の点て方などお稽古を基準に評価される亭主に対して、評価する側の客は亭主のにじみ出るお人柄を考慮し、月、空、花から札を選択し、さらにお点前等の点数を評価する難しさがあり、客も試されているような感じがしました。見学者もそれぞれの思いの札を考え、評価したようでした。

午後は花月を学びましたが、何回稽古しても新しい発見があり大変充実した研究会で、博子先生に衷心より感謝申し上げます。

2010年4月29日

廻り炭の研究会を終えて

博子先生招請研究会−【七事式】

五十嵐宗合(福島不白会)

様々な炭の組み方を学ぶ

また、順番にお炭を組む場面では、炭を美しく組むだけでなく、火のおこる順番や、火がおきるまでにかかる時間なども、炭の組み方で調整できると伺い、枝炭の使い方などがとても勉強になりました。

早くお湯を沸かしたいとき、またゆっくり沸かしたいときと、お茶を点てる時にお釜のお湯が適温であるために、このようなお炭の加減がされていることをいつも心に留めて、一服のお茶を感謝していただきたいと思いました。

2009年8月29日

花月を基本から学ぶ

博子先生招請研究会

岩谷宗洋(福島不白会)

床には家元筆「七事式」の掛物が掛かる

花月には様々なやり方があり、人数も四人から十人までと幅広いのですが、基本となる五人花月から始めていくことになり、私も参加させていただきました。

水屋で引いた札で次客として座に着きましたが、何度も折据が廻ってくるうちに、どんどん変化します。役札を引くいて点前をしたり、月を引いてお茶をいただいたり、正客になったり、お詰になったり……。

「花月百遍朧月」という言葉があるそうですが、その場の置かれた状況で、しなければならないことや、覚えることはたくさんあり、臨機応変な判断が要求されると感じました。折据や札を置く位置、札の扱い方、足の運び方、座の着き方など、基本からしっかりとご指導いただいたのは、とても良かったと思います。

また、誰が、今どういう役札をもっているか、全体の流れがわかっていなければならないということも学びました。博子先生のご指導の中に、花月は、一つ一つの所作を覚えるのが大切であると同時に、心配りや心遣いがあってこそ、それらが生かされていくものであることも実感いたしました。