2020年11月22日

「自宅の茶 」レポート

岩手不白会研究会

岩手不白会では、二〇二〇年の研究会課題「自宅の茶」第二回を十一月二十二日(五席)・二十三日 (七席)に開催しました。難しい状況の中、さまざまに工夫した各席のレポートを一部紹介します。

(七席)に開催しました。難しい状況の中、さまざまに工夫した各席のレポートを一部紹介します。■亭主 里舘宗泰

半東 藤澤宗守

◦亭主の感想

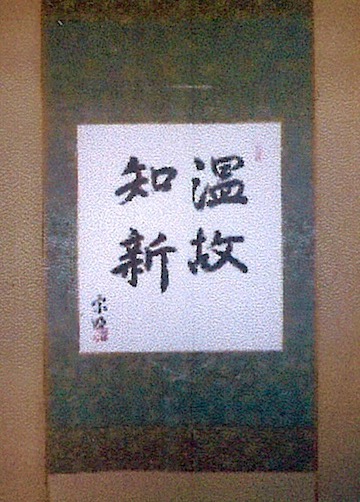

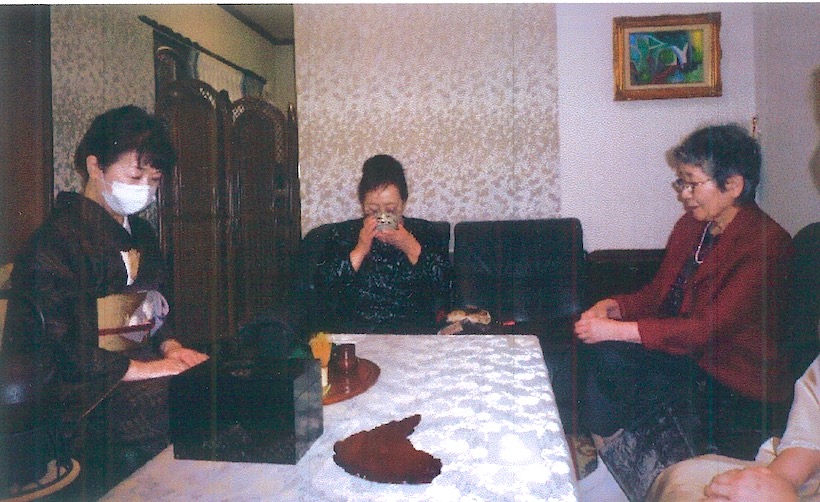

早くも先月三田宗明先生の一周忌を迎えました。今回は澤野宗桂先生をお迎えし、大切なお道具でおもてなしをしました。寄付は三田先生が岩手医科大茶道部五十周年の際に書かれた「温故知新」の色紙、先生にいただいた教えを振り返りました。床は宗匠筆「只ひたすらに茶の湯の心」のお軸と三田先生にも同席していただきたくお写真を飾りました。

リビング・ダイニングをロールスクリーンで仕切り、リビングのテーブル茶でおもてなししました。中立ちの後のお濃茶は、やっと手に入れた四方盆でいたしました。お茶の量、お湯の量など各服点ての難しさを感じました。

お薄は、三田先生がデザインして手彫りされた波間に遊ぶ亀の絵のお茶箱。茶杓は先生が九十九歳の作。いつまでも見守って下さるようにと「月光」と銘をつけていただいた私の宝物です。澤野先生は「うさぎ」の落雁と錦玉で作った「イチョウ葉」を三田先生にとお持ち帰りくださいました。

お薄は、三田先生がデザインして手彫りされた波間に遊ぶ亀の絵のお茶箱。茶杓は先生が九十九歳の作。いつまでも見守って下さるようにと「月光」と銘をつけていただいた私の宝物です。澤野先生は「うさぎ」の落雁と錦玉で作った「イチョウ葉」を三田先生にとお持ち帰りくださいました。◦正客の感想

ご亭主がお茶の心を大切にしていらっしゃることが伝わってまいりました。三田宗明先生の思い出いっぱいのお茶事で、なつかしいお道具に出逢えて大変うれしく、天上の三田先生もさぞかしお喜びのことでしたでしょう。

■亭主 田村宗和

◦亭主の感想

狭い庭の木々もすっかり裸木となり、紅葉が足下に残った飛び石をそのままに寄付へと案1内。炭点前、折敷と進み、和やかに会話がはずみ、菓子をお出しして元の寄付へ。床には石蕗、蔦を生け、静寂のうちにお濃茶へと進みました。 今回の研究会、コロナ禍、新しい生活スタイルでの茶会、マスクをしてのお点前、客との会話も表情が読み取れないもどかしさ。いつもの自宅の茶と違う緊張感の強いものでした。天候に恵まれ遠路お出掛け下さいましたお客様に、ただおいしいお茶をとの思いで席主を務めました。

今回の研究会、コロナ禍、新しい生活スタイルでの茶会、マスクをしてのお点前、客との会話も表情が読み取れないもどかしさ。いつもの自宅の茶と違う緊張感の強いものでした。天候に恵まれ遠路お出掛け下さいましたお客様に、ただおいしいお茶をとの思いで席主を務めました。

2020年11月15日

八女不白会 オンライン研究会

八女不白会

コロナ対応の観点から、家元招請研究会に替えてオンラインによる勉強会が開かれています。八女不白会では「小習いと薄茶」を課題にしたオンライン研究会が行われました。小習(茶席の準備と片付け)では、床飾り(掛物を掛ける、花を生ける、炉の火を直す)と抹茶の用意(お茶を掃く)を、そして割稽古と薄茶点前の披露などが質疑応答を交え行われました。参加者の感想を掲載します。

○映像を通してのご指導は、手元の動きなど判りやすく、とても勉強になりました。家元の間の取り方や流れを目の前で見させていただき、今まで自分が手順優先でお点前をしていたことに気付くことができました。つい忘れがちな、心をこめて取り組むことの大切さを教えていただいたことが大変嬉しく、これからのお稽古に繋げていきたいと思っております。

半東をされた雲鶴先生の振るまいや、所作、東・半東の息のあった、優しい流れを読み取ることもでき、家元、雲鶴先生、新柳様の連携の様子に、とても温かいものを感じました。和やかに手を振って終わったことも次に繋がるようで、本当に有り難うございました。

(重永博子)

○コロナ禍のなか、全てが始めての試みであるオンライン研究会。できることから少しずつでも進んでいくことが大事だと思いました。家元と双方向でに関わりながらお稽古ができることに、大変感謝です。有意義な時間でした。

「形やパフォーマンスだけでは、相手に何も伝わらない」という家元の言葉が心に残りました。毎回のお稽古に対して、もっと準備から丁寧に細やかに取り組む事が大切であると痛感しました。

(麓水会 Y・I)

○小習いで、日常の茶の支度の様子が拝見できて、とても勉強になりました。特に炭の支度の様子など通常の研究会では、炉のそばにいなければ見得ないような所まで拝見でき、よかったと思います。オンラインならではの良さでしょうか。「茶筌通しも相手の事を考え、心をこめてする必要が在る」。これから実践していければと思っています。

(麓水会 T・D)