喫茶往来

●岩手・自宅の茶

毎日うだる様な暑さが続いております。東京に戻られてお疲れは出ていらっしゃいませんか。

先日は、自宅の茶にお越しくださりありがとうございました。素敵なお花だけでなく沢山に御礼を頂き大変恐縮いたしております。ありがとうございました。家元に十分楽しんでいただけたものかと、お料理、お酒、お茶、心配事は沢山ありましたが、私自身とても楽しく(少しは緊張いたしました)過ごせました。お料理、お道具などご説明したいものが多々ありましたが、お酒が入っていたせいで失念いたしておりました。これからも楽しくお茶事が出来るよう、日々勉強してまいりたいと思います。

極暑となっておりますので、どうぞご自愛下さいませ。

令和六年七月三十日

櫻山神社にて 坂本泰子

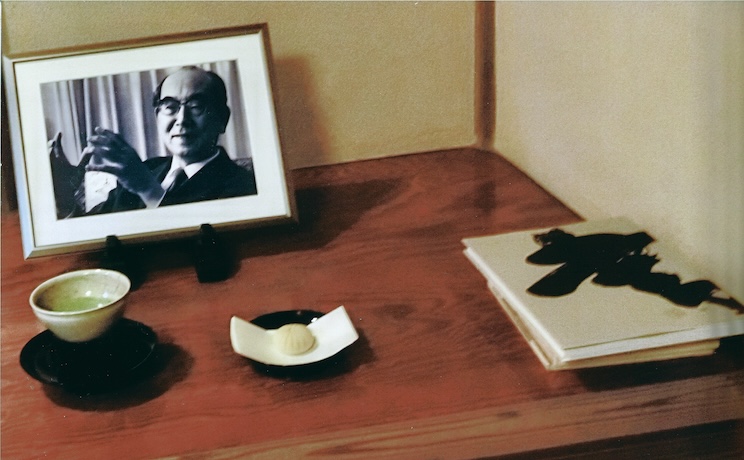

●松下先生をしのぶ会9/26

拝啓久々の旧友の集いをありがとうございました。あの様な暖かい集いを五十年ぶりにできましたこと感謝です。早々におたよりと写真、そして鷗外記念館の一一一枚のはがき展のお知らせを拝受、楽しみに拝見いたします。「書」というものは展覧会ではなくて、手紙です。利休の手紙、良寛の手紙はわたくしの大々大好きなものです。あの頃の方々はあの短い中にすごい心の入った手紙を送ること、真似は出来ませんが、感激と憧れです。

遅ればせながら御礼のみ申し上げます。 かしこ

十月三日 小林規子

拝啓「隆章先生を偲ぶ会」を開催してお茶の会をしていただき、実になつかしい思い、学生時代の楽しい日々

の記憶が心に浮かぶ貴重な時間を提供してくださいましたこと、御礼申し上げます。 「みやげ」としていただいたお菓子はどなたがつくられたのでしょうか。奥様、ご子息にも心より御礼申し上げます。

拝啓「隆章先生を偲ぶ会」を開催してお茶の会をしていただき、実になつかしい思い、学生時代の楽しい日々

の記憶が心に浮かぶ貴重な時間を提供してくださいましたこと、御礼申し上げます。 「みやげ」としていただいたお菓子はどなたがつくられたのでしょうか。奥様、ご子息にも心より御礼申し上げます。

敬具

末吉雄二

●十一月の月釜

謹啓先日は〝自宅の茶〟に寄せていただきまして、誠にありがとうございました。初めてお伺いする家元邸、お伺いする数日前から緊張した心持ちでおりました。

謹啓先日は〝自宅の茶〟に寄せていただきまして、誠にありがとうございました。初めてお伺いする家元邸、お伺いする数日前から緊張した心持ちでおりました。

ふっくらした苔の広がる瑞々しいお庭、今年の長かった夏には、お手入れがさぞかし大変だったろうと思いました。

晩秋の澄んだ陽光のお庭の景色に清められてゆくような心地がいたしました。

そこに宗匠がお出ましになり……四人並んでお庭を眺めながらご挨拶や雑談をいたしました。あの緩やかなひと時も深く心に沁みました。思い返しますとあのひと時にお席入りの幕が静かに上がっていたのですね。

不自然さを全く感じない炉辺掃き込みの羽根のお扱いに感じ入り何百会何千回をもなさっていらっしゃる由の自然なお扱いなのだろうと……。宗匠の歩まれた茶の湯の長い道のりが伝わって参りました。おおらかでゆったり端正で、そして気取りのないお点前を拝見し、感動で胸が一杯になりました。

新家元のお薄もいただき、図らずも節目に旧・新両家元の御茶をいただくことができまして幸運でございました。

雲鶴先生、お心のこもった美味しいお料理をありがとうございました。吸地をたっぷり抱えた冬菇が特に印象に残りました。真似てみたく、冷水で一昼夜もどしたものを調理してみましたが上手くできませんでした。

お心尽くしのお茶事を本当にありがとうございました。

夢のような一会でした心より感謝申し上げます。ご多忙の日々が続きお疲れの出る頃と拝察いたします。どうぞお身体おいとい下さいませ。

古屋ご夫妻のおまけ要員として又、お目にかかれますように……。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。敬白

十二月六日 山田宗春

●十二月の月釜

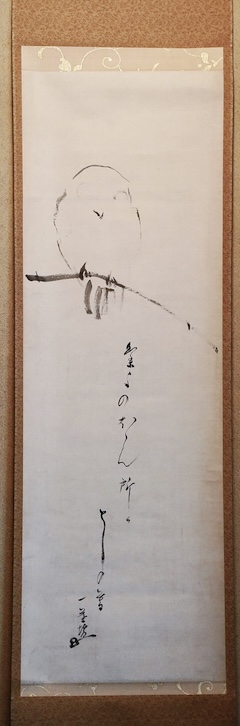

十二月二十五日聖夜の月釜に参加させていただきました。初めて江戸千家家元のお茶室で一服頂くことができた慶びは忘れがたきものとなりました。露地の掃除の行き届いた美しさ、苔の見事さにまず感動し、待合の丸炉のお湯で喉を潤し、ご案内を待つ間に赤く染められた芥川龍之介の書簡を拝見致しました。鴨のお礼という内容でしたが、ドイツのクリスマスでは鴨を食べる習慣があり赤い紙の色と相まって益々気分が高まりました。その後、奥様の素晴らしい懐石のお椀が鴨肉だったのは待合がプロローグだったのでしょうか。

自分は裏千家で学んでいるので江戸千家の茶との違いにとても興味を覚えました。本席には小林一茶の梟の絵と俳句が実にユーモラスで年の瀬にふさわしいお軸でしたが、裏千家では俳句を本席に書けることはあまり見ないようです。どうしても家元のある京都を手本とすることが多く、禅語あるいは和歌が好まれます。俳句と一茶というお軸に江戸らしさを見た思いが致します。洒脱な茶とでも申し上げればよいのでしょうか。あるいは名心宗匠のお人柄なのかもしれません。川上不白以来綿々と続く茶家が東京にあること、その意義をこのお軸が表しているかのようでした。

名心宗匠のお濃茶もやさしく練っておられるだけなのに素晴らしい一碗で六十年も家を守られた研鑽の証のようです。

新家元のお薄も爽やかな一服で、これからの江戸千家を担う心意気をいただくことができました。

又、異なる季節の月釜にお邪魔することが許されますことを心より願いつつ乱筆ながら御礼申し上げます。敬具

十二月二十七日 佐藤直樹