江戸千家 >

会報から(146号) >

水屋日記(21)表具(後編)

■水屋日記 第21回

表具(後編)

川上新柳

切り継ぎ後に和紙を貼る

……あちらにも作業途中と見受ける掛軸が見えますね。あれは何をしているのですか?

岩崎晃氏(以下同):切り継ぎといって紙と裂を繋ぐ作業をしている途中です。その後、掛軸の表を下向きに置いて、裏側に和紙を貼っていく裏打ちという作業をします。これはサイズが大きいので裏打ちは四回、小さい掛物で三回となります。

岩崎晃氏(以下同):切り継ぎといって紙と裂を繋ぐ作業をしている途中です。その後、掛軸の表を下向きに置いて、裏側に和紙を貼っていく裏打ちという作業をします。これはサイズが大きいので裏打ちは四回、小さい掛物で三回となります。

……刷毛もたくさんありますね。

掛軸用、襖用など用途で使い分けています。襖用は糊が濃いめで量も多いので、サイズも大きく毛の量も多いです。弾力も違いまして、襖用の方が馬の毛で固めです。他にはヤギ、豚、鹿、狸ですね。向う側には古い絵を直すための筆もあります。

描き足すわけではなく、膠で絵具を補強したり、欠損部分に廻りと同じ色を入れるなどの作業です。様々な裏打ち紙の備えもあります。紙の種類と厚みで使い分けます。

描き足すわけではなく、膠で絵具を補強したり、欠損部分に廻りと同じ色を入れるなどの作業です。様々な裏打ち紙の備えもあります。紙の種類と厚みで使い分けます。

掛軸用、襖用など用途で使い分けています。襖用は糊が濃いめで量も多いので、サイズも大きく毛の量も多いです。弾力も違いまして、襖用の方が馬の毛で固めです。他にはヤギ、豚、鹿、狸ですね。向う側には古い絵を直すための筆もあります。

○掛軸を掛ける

……我々が普段掛け物を扱う時は何に気を付けるべきでしょうか。

巻く時には、少し緩くした方が良いです。巻いた時にねじれてしまった場合に、きゅっと締め直したりする人もいますが、できればまた開き直して巻くのが理想です。やり直さず手元で締め直してしまう人も多いですが、理想的には丁寧に緩く巻いた方が掛軸のためになります。

巻く時には、少し緩くした方が良いです。巻いた時にねじれてしまった場合に、きゅっと締め直したりする人もいますが、できればまた開き直して巻くのが理想です。やり直さず手元で締め直してしまう人も多いですが、理想的には丁寧に緩く巻いた方が掛軸のためになります。

……下ろす時は丁寧に下ろすだけで良いのでしょうか?

折れ目などが生じている掛軸もありますし、できるだけ負荷をかけないように開きたいですね。

あとは防虫香を入れっぱなしにしない方が良いです。防虫香の成分が結晶化して痛みます。ある程度の期間入れておいたら出した方が良いです。防虫香を入れる事自体は悪い事ではありませんし、虫よけの効果はあります。香りが付けば虫はしばらく来ませんから、箱を開けた時に香りが十分していれば大丈夫です。

そして湿気は大敵なので、保管する時にはなるべく一階ではなく二階や天袋など高い場所に置いて欲しいです。

折れ目などが生じている掛軸もありますし、できるだけ負荷をかけないように開きたいですね。

あとは防虫香を入れっぱなしにしない方が良いです。防虫香の成分が結晶化して痛みます。ある程度の期間入れておいたら出した方が良いです。防虫香を入れる事自体は悪い事ではありませんし、虫よけの効果はあります。香りが付けば虫はしばらく来ませんから、箱を開けた時に香りが十分していれば大丈夫です。

そして湿気は大敵なので、保管する時にはなるべく一階ではなく二階や天袋など高い場所に置いて欲しいです。

……よく掛軸は箱の中では紙に巻かれていますが、紙に包んでおくのは良いのでしょうか?

箱の中で動かなくなりますから、紙に巻いて箱に入れた方が良いです。薄くて丈夫な紙が良いです。洋紙は酸性なので染みができてしまう可能性がありますから、和紙が良いです。また紙箱は外の湿気を吸ってしまうので、桐箱に入れる方が良いです。

箱の中で動かなくなりますから、紙に巻いて箱に入れた方が良いです。薄くて丈夫な紙が良いです。洋紙は酸性なので染みができてしまう可能性がありますから、和紙が良いです。また紙箱は外の湿気を吸ってしまうので、桐箱に入れる方が良いです。

裏摺り

……普段自宅でできるメンテナンスはありますか?

ねじれてしまった掛軸は裏摺りをかけるとたいていの癖は取れますが、普通のご家庭では無理でしょう。晴れた日に掛けていただいて、仕舞いっぱなしや掛けっぱなしはしない方が良いです。お寺などでやっている虫干しはとても良い事です。

ねじれてしまった掛軸は裏摺りをかけるとたいていの癖は取れますが、普通のご家庭では無理でしょう。晴れた日に掛けていただいて、仕舞いっぱなしや掛けっぱなしはしない方が良いです。お寺などでやっている虫干しはとても良い事です。

……こういう使い方は良くないという点はありますか。

良くない掛け方というのは基本的にはなくて、今は洋室に掛ける事もありますが、とても良いなと思います。昔のように制限された掛け方ではなく自由に掛けていただきたいです。

良くない掛け方というのは基本的にはなくて、今は洋室に掛ける事もありますが、とても良いなと思います。昔のように制限された掛け方ではなく自由に掛けていただきたいです。

○表具師から茶人への逆質問

逆に質問ですが、茶席の床にかける掛軸には、どういう表装がふさわしいかなど定義はあるのでしょうか?

……私の個人的な意見としては、茶席にその掛軸がかかって気持ち良く過ごせるのであれば良いと思います。そのために表装の形式、床の間と 掛軸の大きさバランスなど色々考慮しますが、絶対従わなければいけないようなルールは無いのではないでしょうか。

……私の個人的な意見としては、茶席にその掛軸がかかって気持ち良く過ごせるのであれば良いと思います。そのために表装の形式、床の間と 掛軸の大きさバランスなど色々考慮しますが、絶対従わなければいけないようなルールは無いのではないでしょうか。

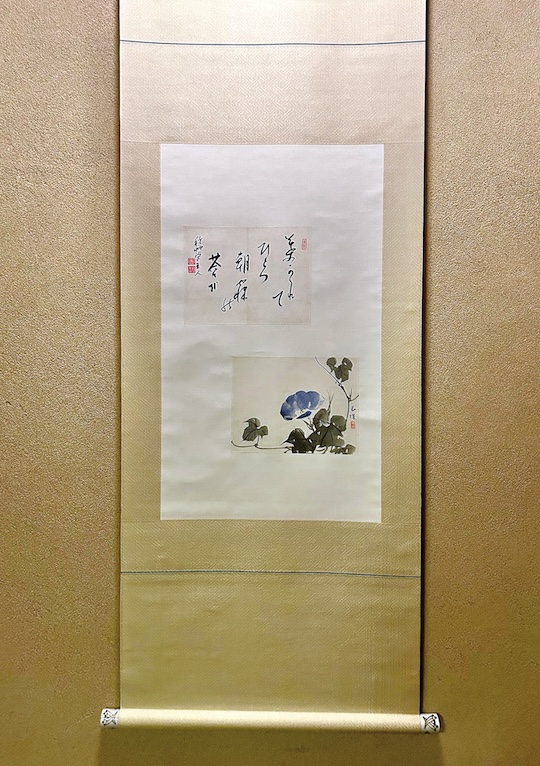

小ぶりでカジュアルな寄付掛け

掛軸に書かれている内容はどうでしょうか?

……内容の方が表装の形式よりも考慮されているように思います。絶対的な禁止事項があるわけではないですね。先の質問と合わせて考えると、例えば広間なら大きな掛軸は合う傾向があるとは思いますし、カジュア小ぶりでカジュアルな寄付掛けルな内容かつ小ぶりの掛軸なら寄付にも合うのではないか等と色々考えますが、逆がむしろ良い時もあります。

……内容の方が表装の形式よりも考慮されているように思います。絶対的な禁止事項があるわけではないですね。先の質問と合わせて考えると、例えば広間なら大きな掛軸は合う傾向があるとは思いますし、カジュア小ぶりでカジュアルな寄付掛けルな内容かつ小ぶりの掛軸なら寄付にも合うのではないか等と色々考えますが、逆がむしろ良い時もあります。

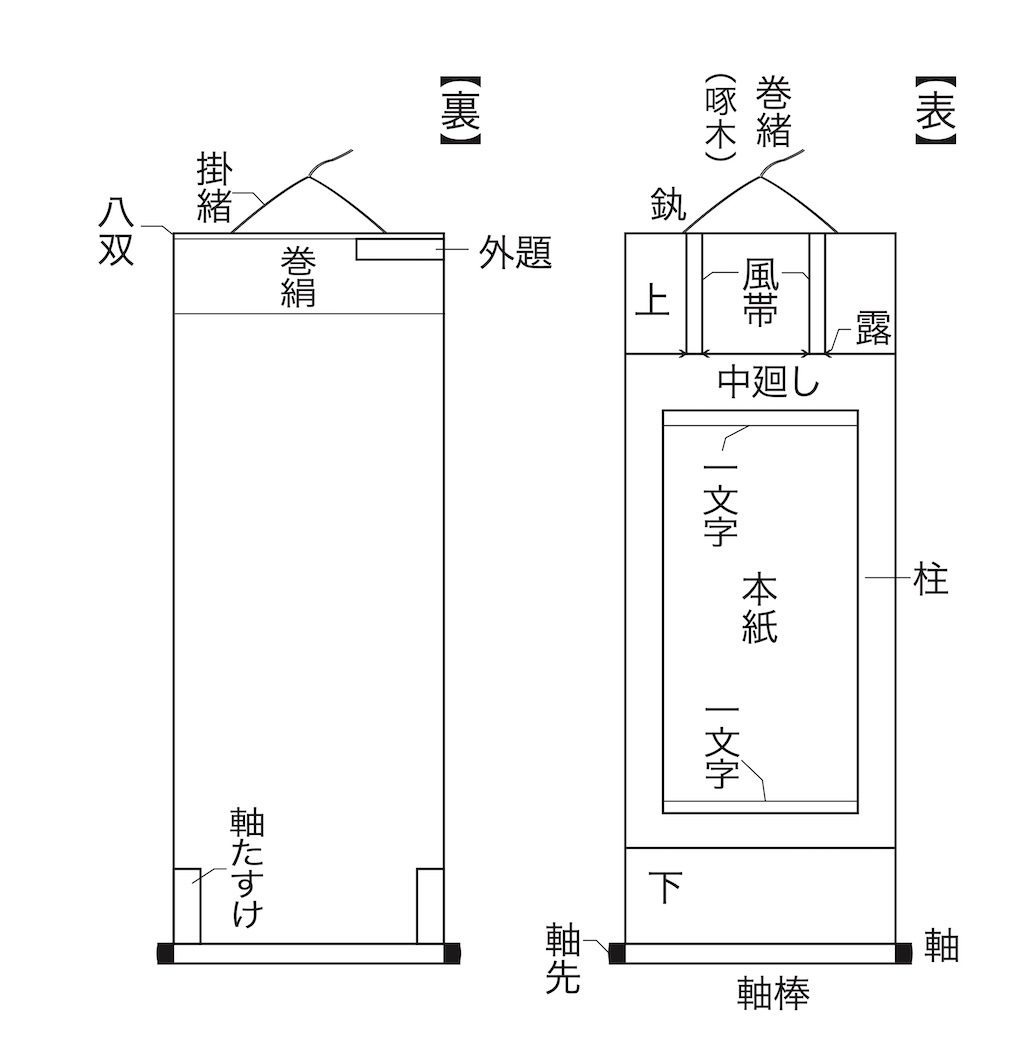

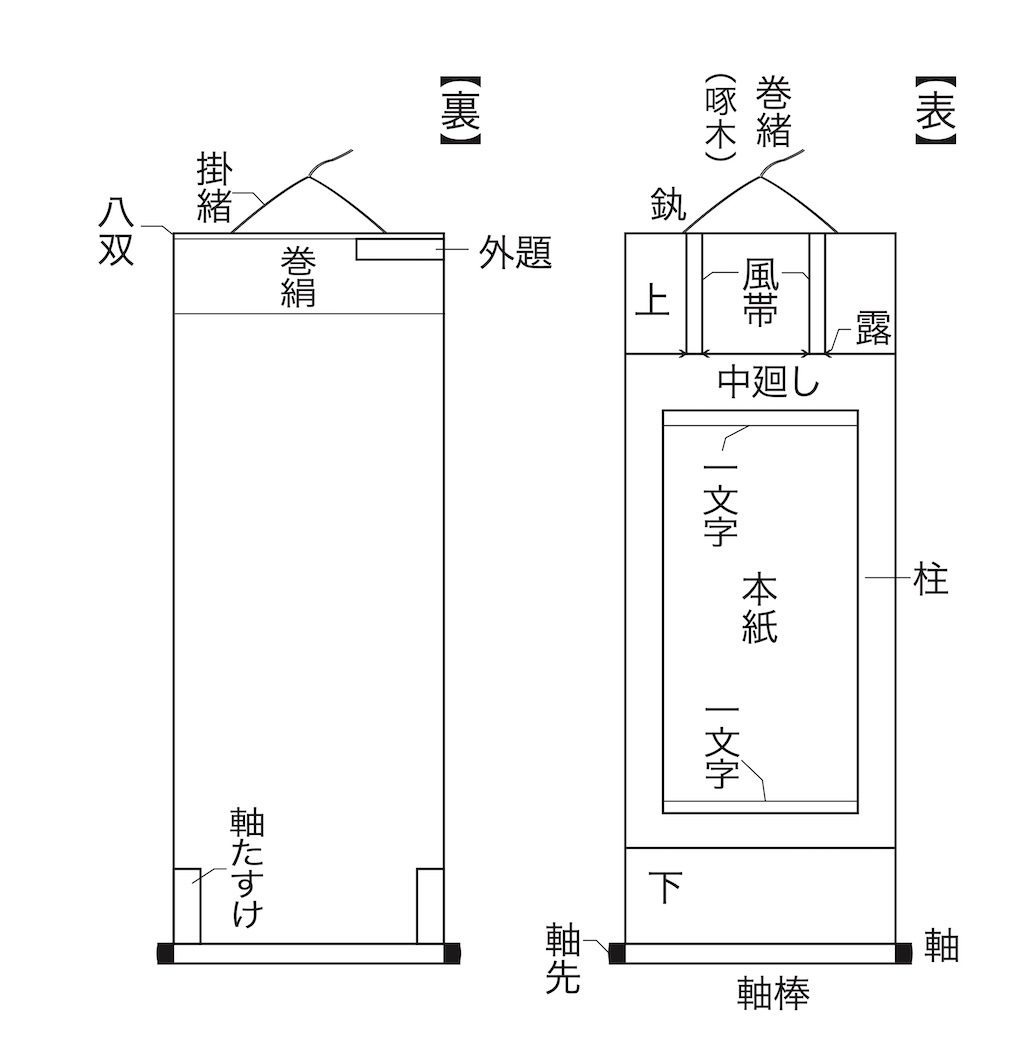

表具師が茶掛けと呼んでいる掛軸は、柱(本紙の両外側の裂部分)が細い形式なのですが、茶席で実際に使われている掛軸を見ると必ずしも柱が細いとは限らないようですね。

……確かに茶人が好む柱は少し細めだとは言われるようですね。しかし太くても目的の茶席に合いそうなら掛けます。例えば寺院にかかる仏画などの表装形式は、柱以外の要素も含め茶掛けと異なる部分があると感じますが、表装形式が理由となって茶席で使えないという事はまずないと思います。

表具師の皆様は柱の太い細いをどのように決められるのですか?

茶掛けの場合、横物の柱は七分か五分、長物だと三分にしています。一般の掛軸は本紙の大きさ次第ですね。直しの場合は箱があるので、箱に合わせます。今目の前にある掛軸は七分五厘くらい。箱に合わないのでちょっとだけ太くしました。(一分は約三ミリ)

茶掛けの場合、横物の柱は七分か五分、長物だと三分にしています。一般の掛軸は本紙の大きさ次第ですね。直しの場合は箱があるので、箱に合わせます。今目の前にある掛軸は七分五厘くらい。箱に合わないのでちょっとだけ太くしました。(一分は約三ミリ)

……確かに茶人が好む柱は少し細めだとは言われるようですね。しかし太くても目的の茶席に合いそうなら掛けます。例えば寺院にかかる仏画などの表装形式は、柱以外の要素も含め茶掛けと異なる部分があると感じますが、表装形式が理由となって茶席で使えないという事はまずないと思います。

表具師の皆様は柱の太い細いをどのように決められるのですか?

……寸法の一定の決まりというのはいつ頃でき上がったのでしょうか?

利休が決めたという逸話はありますね。

利休が決めたという逸話はありますね。

……なるほど。茶道具の大きさや形が定まった経緯として利休が関わる話がよく語られますが、掛軸にもそのような話があるのですね。実際にそれが本当なのかは難しい所ですが、今後、掛軸を見る時には時代ごとの表装の特徴なども注目してみようと思いました。

○後継者の育成について

……今、こちらでは何人くらいの方がお仕事されているのですか?

四年目と三年目の二人ですね。私は表具の訓練校で指導員をしていて、二人ともそこの出身です。直近に独立した者もそうでした。卒業後にもっと突き詰めてやりたいという事でこちらで一緒に表具の仕事をするようになりました。

四年目と三年目の二人ですね。私は表具の訓練校で指導員をしていて、二人ともそこの出身です。直近に独立した者もそうでした。卒業後にもっと突き詰めてやりたいという事でこちらで一緒に表具の仕事をするようになりました。

……先日取材した指物の山田さまも一緒にお仕事されている方は訓練校の卒業生でした。訓練校はどれくらいの期間通われるのですか?

二年です。そこに至るまでの過程は職業も含めて様々ですね。

二年です。そこに至るまでの過程は職業も含めて様々ですね。

……これまでの取材でも後継者の問題を抱えている方がいました。こちらには今お二人もいて、既に独立された方もいらっしゃる。素晴らしいですね。

©2025 edosenke